Агролидер

В «Коростино-Агро» начали сев яровых!

В хозяйстве «АгроЛидера» в Волгоградской области на площади 500 га посеяли яровой ячмень.

Был выбран сорт Прерия (первая репродукция). Предшественник – подсолнечник.

Сев провели, соблюдая технологию No-till. Норма высева ячменя – 130 кг/га. Семена перед этим протравили необходимыми средствами защиты, а при посеве культуру поддержали внесением аммиачной селитры, 70 кг/га.

Смотрите небольшой фоторепортаж с сева!

Следите за нашими новостями!

Первая подкормка озимых в «Коростино-Агро»

На предприятии «АгроЛидера» «Коростино-Агро» в Волгоградской области провели подкормку озимых.

В начале апреля развитие озимой пшеницы поддержали внесением аммиачной селитры в норме 160 кг/га.

Операцию провели на площади 550 га. Сорта пшеницы – Ставка и Аскет (первая репродукция).

Напомним, культуры на предприятии выращивают с применением технологии No-till.

Смотрите небольшой фоторепортаж с весенних полей «АгроЛидера»!

Следите за нашими новостями!

Дюссак – победитель чешуекрылых

Зарегистрирован новый инсектицид «Августа» Дюссак. Какие проблемы земледельцев он поможет решить? Рассказывают специалисты компании.

О ПРЕПАРАТЕ

Дюссак содержит эмамектин бензоат, 50 г/л, выпускается в форме концентрата эмульсии. Дюссак предназначен для борьбы с чешуекрылыми насекомыми-вредителями на яблоне, груше, винограде, томате и капусте белокочанной. В ближайшее время препарат получит разрешение для применения и на других культурах: персике, черешне, вишне, рапсе, кукурузе, подсолнечнике и сое.

Эмамектин бензоат – инсектицид контактно-кишечного действия из класса авермектинов, продукт естественной ферментации почвенных бактерий Streptomyces. Он образует в тканях листа своеобразные «хранилища», что способствует его пролонгированному действию. А ускоренное проникновение Дюссака внутрь растительных тканей значительно замедляет его фотодеградацию после обработки. Препарат проявляет овицидное действие, уничтожая гусениц сразу после выхода из яйца и до их внедрения в растительные ткани.

В организме насекомых эмамектин бензоат воздействует на ГАМК-рецепторы, также он обладает «нокдаун»-эффектом. В сравнении с другими авермектинами это д. в. менее токсично для теплокровных и человека – Дюссак относится к третьему классу опасности. Но важно соблюдать ограничения для пчел, для них у препарата первый класс опасности.

Сурфактанты в высокотехнологичной рецептуре инсектицида обеспечивают стабильность рабочего раствора, хорошее его растекание по поверхности листа и удержание на нем. Формуляция Дюссака стабильна при хранении, препарат морозостоек, хранится в диапазоне от минус 30 до плюс 35 °С.

САДЫ

Рассказывает руководитель группы садовых культур и винограда отдела развития продуктов «Августа» Тим Акимов.

«Дюссак, безусловно, станет важным инструментом в арсенале плодоводов, ведь комплекс чешуекрылых вредителей – одна из наибольших проблем во всех регионах садоводства России. Сюда входит группа плодожорок – яблонная, восточная, а также двуполосая или гранатовая огневка-плодожорка, несколько видов листоверток, минирующие моли, полосатая фруктовая моль (для некоторых регионов), многоядные вредители, главный из которых – хлопковая совка. Многие из этих видов могут нанести существенный ущерб урожаю плодовых культур.

Современные системы защиты сада включают большое количество обработок. А значит, для выполнения антирезистентных программ важно располагать арсеналом высокоэффективных препаратов с разным механизмом действия.

Эмамектин бензоат – представитель класса авермектинов (код IRAC* 6). Он обеспечивает надежный контроль вредителей при любых погодных условиях и значительно снижает опасность для насекомых-энтомофагов и полезной акарофауны.

Исследования показывают высокую эффективность эмамектина бензоата против различных видов чешуекрылых. Данные лабораторных и полевых опытов говорят о высокой активности д. в. против гусениц яблонной и восточной плодожорок, причем контактное действие инсектицида обеспечивает быструю гибель личинок еще до внедрения их в плод. Важно, что для д. в. характерен и овицидный эффект: большая часть гусениц погибает при прогрызании хориона обработанного яйца.

Даже такой «трудный» вредитель, как хлопковая совка, может быть успешно подавлен с помощью Дюссака. В опытах все питающиеся возрасты погибают в течение 12 - 24 ч после обработки. Этот инсектицид – важный компонент современной интегрированной системы защиты плодовых культур.

Один из важных периодов, когда следует применять Дюссак в системе защиты яблони, – перед уборкой, когда использование большинства инсектицидов ограничено сроком ожидания (у Дюссака он – 12 суток), а лёт яблонной плодожорки и двуполосой огневки продолжается.

Яблоня. Плод, поврежденный плодожоркой, в контроле без обработки

Яблоня. Вариант Дюссак, 0,4 л/га + Полифем, 0,015 %

Производственные испытания нового инсектицида проводили в Ставропольском крае на сорте яблони Голден Делишес. Деревья опрыскивали однократно 25 августа – за 14 дней до съема плодов. Норма расхода препарата – 0,4 л/га, расход рабочей жидкости – 700 л/га. Для улучшения качества покрытия растений рабочим раствором использовали адъювант Полифем, 0,015%-ный раствор. В варианте хозяйства применяли препарат на основе эмамектина бензоата, 50 г/кг в норме 0,4 кг/га также с добавлением адъюванта. Феромонные ловушки, развешанные на участке, показали, что перед обработкой и в течение периода учетов продолжался лёт яблонной плодожорки (5,2 - 6,9 самца на ловушку за неделю), а также незначительно – хлопковой совки (0,8 - 2,2 самца на ловушку за неделю). Помимо этого, к моменту обработки в саду отмечались гусеницы второго - третьего возрастов.

Учеты проводили в период съема плодов, в каждом варианте оценивали по 500 яблок (пять повторностей по 100 плодов). В итоге как в хозяйственном, так и в опытном вариантах все съемные плоды не имели повреждений.

В контроле без обработки 3,8 % плодов были повреждены гусеницами хлопковой совки, отмечалось подгрызание с начальными симптомами гнилей. Важно отметить, что даже 3 % поврежденных яблок – это не только прямые финансовые потери, но и потенциально серьезный ущерб остальному урожаю, поскольку в период хранения гниющие плоды могут вызвать перезаражение внутри контейнера и увеличить отход продукции».

ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ

Рассказывает ведущий специалист группы овощных культур отдела развития продуктов «Августа» Сергей Бочкарев.

«В последние годы у овощеводов России обострились проблемы с чешуекрылыми вредителями. Прежде всего, это хлопковая совка и томатная минирующая моль на томате открытого и защищенного грунта, а также репная и капустная белянки, капустная моль и капустная совка на капусте белокочанной. Поэтому регистрация инсектицида Дюссак стала для овощеводов очень своевременной.

Основной вредитель томатов на юге России – хлопковая совка. В условиях Астраханской области она развивается в трех - четырех поколениях, в зависимости от условий вегетационного периода. Опрыскивания против этого вредителя следует проводить в вечерние часы по нескольким причинам:

- Имаго и гусеницы хлопковой совки наиболее активны ночью;

- В этот период снижается негативное воздействие на пчел;

- При снижении температуры воздуха и освещенности эффективность обработок возрастает при полном отсутствии фитотоксичности.

Для защиты от хлопковой совки Дюссак следует применять в норме 0,3 - 0,4 л/га в период яйцекладки - отрождения гусениц (до их внедрения в плод), начиная с фазы цветения томатов. Количество обработок против первого, второго и последующих поколений зависит от продолжительности периода плодоношения культуры.

Томат. Повреждение плода хлопковой совкой в контроле без обработки

Томат. Вариант с Дюссаком через неделю после обработки

В производственных условиях начинать обработки следует инсектицидом Борей Нео до начала отрождения гусениц, а через 7 - 10 дней включать блок из двух последовательных опрыскиваний Дюссаком с интервалом 7 - 14 дней или добавлять между ними применение Стилета, в зависимости от интенсивности откладки яиц. Последнюю обработку Дюссаком можно проводить за 8 дней до уборки томатов.

В опытах, проведенных в Астраханской области, использование инсектицида Дюссак позволило повысить урожай товарного томата на 14 т/га, в целом он составил 74 т/га. Капусту белокочанную Дюссак в норме расхода 0,2 - 0,3 л/га защищает от гусениц всех чешуекрылых вредителей. Отмечена также эффективность препарата против табачного и западного цветочного трипсов, хотя официальной регистрации препарата для применения против этих насекомых пока нет.

Обработку капусты против капустной моли следует начинать через 3 - 5 дней после начала лёта бабочек, так как яйцекладку вредителя обнаружить трудно. Напротив, яйцекладки совок и белянок легко заметны на нижней стороне листьев культуры.

Капуста. Гусеница капустной белянки в контроле без обработки

Капуста. Вариант с Дюссаком через неделю после обработки

Первая обработка Дюссаком против гусениц должна быть проведена до начала образования кочана, чтобы предотвратить внедрение в него вредителей, а последняя – не позднее чем за 5 дней до уборки урожая.

Поскольку бабочки развиваются в нескольких поколениях, чтобы избежать возникновения у них резистентности к препарату, через 10 - 12 дней после применения Дюссака рекомендуется обработка Бореем или Бореем Нео. При массовом поражении капусты чешуекрылыми вредителями в антирезистентных программах следует также применять препараты Брейк, Герольд, МатринБио, Скарабей, Стилет, Сэмпай и Шарпей.

Важно: обработки инсектицидами предпочтительнее проводить в вечернее время, в сухую и безветренную погоду. Для увеличения биологической эффективности препаратов в бак опрыскивателя (при 90%-ном его заполнении) следует добавлять адъювант Полифем, 50 мл на 100 л рабочего раствора. В опытах, проведенных в Астраханской области, Дюссак позволил увеличить урожай товарной капусты на 12 т/га – до 37,3 т/га.

При использовании для защиты овощных культур Дюссак имеет ряд преимуществ. Он уничтожает практически весь спектр чешуекрылых вредителей. Препарат стабильно эффективен (90 - 100 %) в широком диапазоне температур и влажности. Дюссак действует быстро и защищает культуры до 10 - 12 суток.

Новый инсектицид также совместим с биометодом и технологичен в применении. Дюссак – это отличное дополнение «августовской» комплексной программы защиты овощных культур от вредителей».

Материал подготовила Ольга РУБЧИЦ

Фото из архива «Августа»

Опубликовано в №4/2024 газеты "Поле Августа".

«Черное золото» – отечественные сорта и гибриды рапса

Так называет рапс Людмила Анатольевна ГОРЛОВА – заведующая отделом селекции рапса и горчицы ФНЦ ВНИИМК имени В. С. Пустовойта.

Этот Центр – лидер в России по селекции рапса и других масличных капустных культур – горчицы, сурепицы озимой, рыжика, которые относят к нишевым. И во многом это заслуга в том числе Л. А. Горловой – более 25 лет назад она пришла в лабораторию рапса аспиранткой, а теперь – ведущий селекционер. Вот что она рассказала нашему корреспонденту.

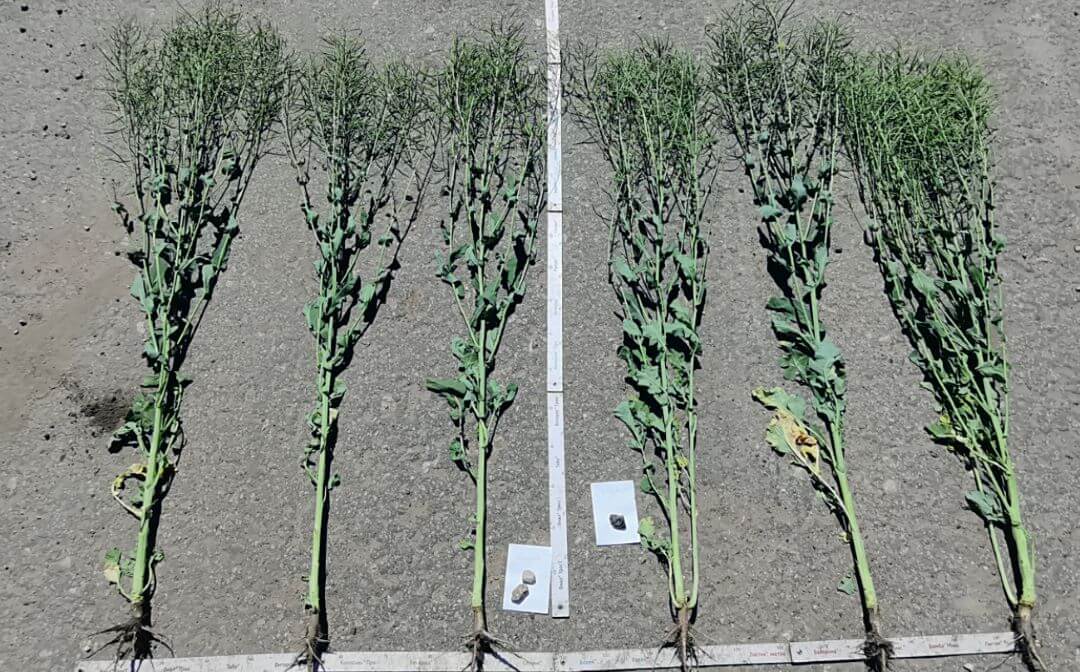

«Селекцию ведут ученые как в Краснодаре, так и в филиалах Центра – Липецком НИИ рапса и на Сибирской опытной станции масличных культур в Омской области. Мы охватываем основные рапсосеющие регионы, создаем адаптивные сорта, а теперь и гибриды.

Основные направления – это повышение урожайности и масличности, оптимизация жирно-кислотного состава масла, улучшение питательной ценности шрота, работа над окраской семенной оболочки, а также устойчивостью к болезням, полеганию и осыпанию.

Селекцией рапса во ВНИИМК занялись еще в конце 1960-х годов, но локально: в то время здесь очень активно вели межвидовые скрещивания для получения новых генотипов горчицы. Однако накапливалось все больше материала по рапсу, стало появляться много информации от зарубежных ученых, и в 1983 году создали лабораторию селекции рапса.

Поначалу в питомниках не было большого разнообразия, но культура становилась все популярнее, и сейчас у нас более 6 тыс. селекционных номеров. Теперь отдел селекции рапса и горчицы состоит из трех лабораторий: селекции сортов, гибридов рапса и горчицы. В нем трудятся 20 человек.

Почти по каждому направлению у нас есть наработки. Кроме того, селекционный материал приходит из разных источников: мы сотрудничаем с различными институтами, в том числе с зарубежными: обмениваемся материалом, делаем скрещивания и выбираем то, что нам нужно, а потом доводим сорт или гибрид до потребителей – аграриев, переработчиков, кормопроизводителей. Именно от них зависят направления селекции.

ОСНОВА ОСНОВ

Но главное – повышение урожайности. Созданные нами сорта озимого рапса Элвис (включен в Госреестр селекционных достижений РФ в 2006 году), Лорис (2008), Сармат (2018) и Селегор (2020) востребованы в производстве. В Липецкой, Ростовской, Московской областях и Краснодарском крае они показывают урожайность в среднем от 25 до 48 ц/га.

Так как многие наши потребители уверены, что гибриды более урожайны, чем сорта, мы активно занимаемся их созданием. Уже через два года после открытия лаборатории селекции гибридов рапса (в 2021 году) мы передали на испытания в Госсорткомиссию первый отечественный гибрид озимого рапса Дебют. В 2024 году он внесен в Госреестр РФ. Его потенциальная урожайность – до 56 ц/га! Масличность – 48 %. У Дебюта крупные семена, поэтому он хорошо развивается осенью, как это и подобает гибридам, можно даже немного запоздать с посевом. Как показала оценка в промораживающих камерах, Дебют обладает повышенной морозостойкостью, устойчив к осыпанию. Он районирован в Северо-Западном, Центральном, Центрально-Черноземном, Северо-Кавказском регионах.

Еще одно важное направление – повышение масличности. За последние 30 лет благодаря большому объему селекционного материала и сотрудничеству с лабораторией биохимии ВНИИМК на озимом рапсе мы подняли уровень этого показателя почти на 5 % – с 45 - 46 % до 48 - 50 %: у Элвиса, Оливина, Дебюта, например, это 49 %.

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

Около 20 лет назад мы занялись высокоолеиновым рапсом, и в 2016 году в Госреестр РФ был включен первый российский яровой сорт Амулет с содержанием олеиновой кислоты до 78 %. Масло, получаемое из него, по своим свойствам близко к оливковому, характеризуется повышенной окси- и термостабильностью, с оптимальным соотношением Омега-3 и Омега-6 жирных кислот. Потенциальная урожайность этого раннеспелого низкоглюкозинолатного сорта – 32 ц/га, масличность семян – 47 %. Сорт адаптирован к климату всех рапсосеющих регионов страны, устойчив к полеганию, отличается выровненностью посевов, дружностью цветения и созревания.

А в 2023 году впервые зарегистрирован отечественный сорт уже озимого рапса Оливин. В нем содержится более 79 % олеиновой кислоты! Получаемое из него масло в три раза устойчивее к окислению, чем традиционные масла, также отличается оптимальным соотношением Омега-3 и Омега-6, обладает высокими вкусовыми качествами. У него нет побочного рыбного привкуса, как у обычного рапсового, оно богато витамином Е, очень полезно для здоровья еще и потому, что при жарке на этом масле не образуются трансжиры. Те, кто занимаются производством картофеля фри, чипсов и т. д., предпочитают такое масло, потому что на нем можно много раз жарить без вреда человеку: европейцы еще с середины 1990-х годов успешно работают над созданием высокоолеинового рапса.

Оливин – среднепоздний, потенциальная урожайность – до 40 ц/га. Характеризуется высокой стабильностью урожая и зимостойкостью, устойчив к полеганию и болезням.

Наши аграрии стали обращаться к нам и по поводу гербицидоустойчивого рапса, и сейчас у нас в питомниках уже шестое поколение линий ярового рапса, устойчивого к имидазолинонам. В ближайшие два - три года мы передадим на испытание в Государственную комиссию сорта ярового и озимого рапса.

А вот нашим коллегам из Липецкого филиала уже удалось это сделать: Форпост КЛ, включенный в Госреестр РФ в 2022 году, – первый отечественный сорт ярового рапса, устойчивый к имидазолинонам. Он среднеранний, высокотехнологичный, безэруковый, низкоглюкозинолатный, с высоким качеством масла и шрота, устойчивостью к фомопсису, склеротиниозу, ложной мучнистой росе. Его потенциальная урожай ность – 40 ц/га, масличность семян – 45 %.

Еще один гербицидоустойчивый сорт – Спутник КЛ – включен в Госреестр РФ в 2024 году.

В рапсе важно учитывать содержание нежелательных веществ, одно из которых – эруковая кислота. Раньше из-за ее наличия из рапса производили только техническое масло. И только в 1960-х годах, когда канадские селекционеры нашли мутант (так называемая канола) с низким содержанием эруковой кислоты, ученые начали создавать безэруковые сорта и гибриды, а масло стало пищевым. Все сорта и гибриды ВНИИМК – безэруковые.

На человека, потребляющего майонез, маргарин, кондитерские жиры и спреды и др. на основе рапсового масла, и особенно на животных, которые поедают рапсовый шрот, могут негативно влиять токсичные серосодержащие вещества – глюкозинолаты. Они вызывают нежелательные реакции щитовидной железы и репродуктивных органов. А растения рапса эти вещества защищают от повреждения вредителями, болезнями, их нельзя полностью убрать, поэтому мы создаем низкоглюкозинолатные сорта с содержанием от 13 до 17 мкмоль/г, максимально – до 23.

РАПС ДЛЯ КОРМОВ

Еще одно направление селекции – снижение содержания клетчатки, чем ее меньше, тем лучше для кормопроизводства. Моя кандидатская работа была посвящена желтосемянному рапсу – он нетипичный, в природе не встречается. И эти исследования не пропали даром: через 20 лет, в 2023 году, сорт Кенар внесли в Госреестр РФ. Его лузга более тонкая, чем у рапса с черной окраской, и это один из признаков низкого содержания клетчатки. Шрот, полученный из такого рапса, лучше переваривается, измельчение сырья при переработке происходит эффективнее, увеличивается выход масла, снижаются затраты на его осветление и очистку.

Кенар – раннеспелый сорт, масличность – 48 %, потенциальная урожайность – до 30 ц/га.

До открытия в Центре лаборатории белка мы практически не изучали его содержание в рапсе, хотя шрот и жмых являются основным компонентом в кормовых концентратах, и не только для животных. Его очень активно используют при выращивании рыбы – той же семги и т. д. Норвегия была одним из главных направлений экспорта российского рапса. Теперь мы занялись исследованиями содержания белка и его аминокислотного состава.

ВСЕГДА АКТУАЛЬНО

Большое внимание мы уделяем рано созревающему рапсу, ведь из-за очень частых на Юге России летних суховеев снижается потенциал позднеспелых сортов. Раннеспелые всегда ценились, хотя они и менее урожайные, но, несмотря на это, очень востребованы. Поэтому наша линейка от очень ранних и до средних сортов озимого и ярового рапса, стрессо- и засухоустойчивых очень широка. А на поздние на Кубани нет спроса.

В лабораторию приходит молодежь, работает над теми темами, до которых пока не доходили наши руки. Например, тема кандидатской диссертации одного из наших аспирантов – крупносемянность рапса. В более крупных семенах больше питательных веществ, у всходов выше шансы выжить, семядоли и первые листья более жизнеспособны, растения активнее развиваются на ранних фазах. Это особенно актуально для Юга, где мы очень часто буквально молимся о дожде.

Крупные семена и для переработчиков интереснее – это позволяет уменьшить потери при переработке очень мелких маслосемян.

Аспиранты изучают и особенности пчелоопыления рапса как одного из приемов повышения продуктивности агроценоза.

ПЕРЕМЕНЫ

Сейчас в Центре многое меняется в лучшую сторону. Например, в 2022 году приобрели промораживающую камеру для озимых, будем по-новому вести селекцию на зимостойкость. Раньше мы делали это на естественном фоне, а поскольку зимы у нас сейчас очень теплые, качественного отбора не проведешь. Это достаточно дорогое оборудование, но необходимое.

Еще у нас открылась и начала заниматься рапсом лаборатория молекулярного маркирования. Мы всегда отставали от того же Китая, Европы по наиболее продвинутым современным методикам работы, которые помогают селекционерам добиться результата, а теперь активно пользуемся ими. Надеюсь, они помогут нам в поиске современных биотипов, которые в дальнейшем станут сортами либо гибридами».

Записала Людмила МАКАРОВА

Фото из архива Л. А. Горловой

Опубликовано в №3/2024 газеты "Поле Августа".

Раз, два, три – сорняк сгори!

Согласно данным компании Kynetec* за 2023 год, компания «Август» является лидером в защите зерновых культур в России (19 % рынка в площадях однократной обработки), в том числе от сорных растений (23 %). Важное место в ряду ее гербицидов занимают Бомба, НордСтрим и Балерина Форте.

БОМБА

Гербицид уже более 10 лет представлен на рынке ХСЗР России и сопредельных стран. В нашей стране в 2023 году земледельцы применили его на 1,8 млн га (в площадях однократной обработки), высоко оценив достоинства препарата: широкий спектр действия, мягкость по отношению к культуре, безопасность в севообороте.

Благодаря двум действующим веществам (д. в.) – трибенурон-метилу, 563 г/кг и флорасуламу, 187 г/кг – Бомба контролирует максимально широкий спектр однолетних и многолетних сорняков, в том числе такие сложные, как бодяк, подмаренник, виды осота, пикульника, чистеца, ромашки. Препарат способен сдерживать подмаренник (включая перезимовавший) даже в фазе 6 - 8 мутовок, а бодяк полевой – вплоть до фазы бутонизации - начала цветения.

Гербицид разрешен также для осеннего применения на озимых зерновых с целью уничтожения всходов зимующих и многолетних сорняков. Посевы уходят в зиму чистыми, что снижает конкуренцию за питание, нивелирует инфекционный запас болезней, резерваты которых – сорняки.

Препарат применяют в норме 20 - 30 г/га совместно с ПАВ Адью вплоть до фазы второго междоузлия зерновых: он не снижает урожайность при поздней обработке. Бомба отлично совмещается в баковых смесях с граминицидами и гербицидами кросс-спектра Ластик Экстра, Ластик Топ, Кентавр, Форкаст (регистрация последнего завершается), а также с другими препаратами против трудноискоренимых двудольных сорняков – особенно эффективна баковая смесь Бомбы с Деметрой против вьюнка. Совместима Бомба и с фунгицидами и инсектицидами (кроме ФОС), регулятором роста Рэгги.

Гербицид безопасен в севообороте, что позволяет гибко подходить к формированию севооборота.

В ЗАО АПК «Юность» Колпнянского района Орловской области озимую пшеницу обработали смесью Бомба, 25 г/га + Кентавр, 50 г/га + ПАВ Адью, 0,2 л/га. Эффективность Бомбы против двудольных сорняков, в том числе ромашки, полыни, видов осота, составила 98,6 % по массе засорителей.

В ООО «Ставрополец» Шпаковского района Ставропольского края Бомбу, 30 г/га + Адью, 0,2 л/га использовали в фазе трубкования озимой пшеницы. Исходная засоренность включала пастушью сумку, яснотку пурпурную, веронику полевую, бодяк полевой, горчицу полевую, дрему белую, звездчатку среднюю, фиалку полевую, ромашку непахучую, подмаренник цепкий, амброзию полыннолистную. Большинство сорняков было уничтожено, сохранились лишь единичные заметно угнетенные экземпляры в нижнем ярусе культуры.

Орловская область. Контроль без химпрополки

Орловская область. Вариант Бомба, 25 г/га + Кентавр, 50 г/га + Адью, 0,2 л/га

НОРДСТРИМ

Гербицид для защиты озимых и яровых пшеницы и ячменя, озимой ржи. Он содержит д. в. из трех разных классов: аминопиридины (пиклорам, 350 г/кг), сульфонилмочевины (трибенурон-метил, 200 г/кг), триазолопиримидины (флорасулам, 80 г/кг). Это позволяет контролировать максимально широкий спектр двудольных сорняков. Пиклорам усиливает эффективность препарата против видов бодяка, полыни, видов фиалки, переросших ромашки и подмаренника (в том числе перезимовавшего). НордСтрим высокоэффективен и против падалицы подсолнечника всех сортов и гибридов. Препарат сдерживает новые всходы сорняков до тех пор, пока раскустившиеся зерновые не начнут экранировать почву.

Норма расхода НордСтрима – 50 - 75 г/га, его рекомендуется применять с ПАВ Адью. Он совместим в смесях с граминицидами, гербицидами кросс-спектра, с противодвудольными препаратами на основе 2,4-Д, дикамбы, флуроксипира, МЦПА, карфентразон-этила. Также его можно смешивать с фунгицидами, инсектицидами (кроме ФОС), регуляторами роста.

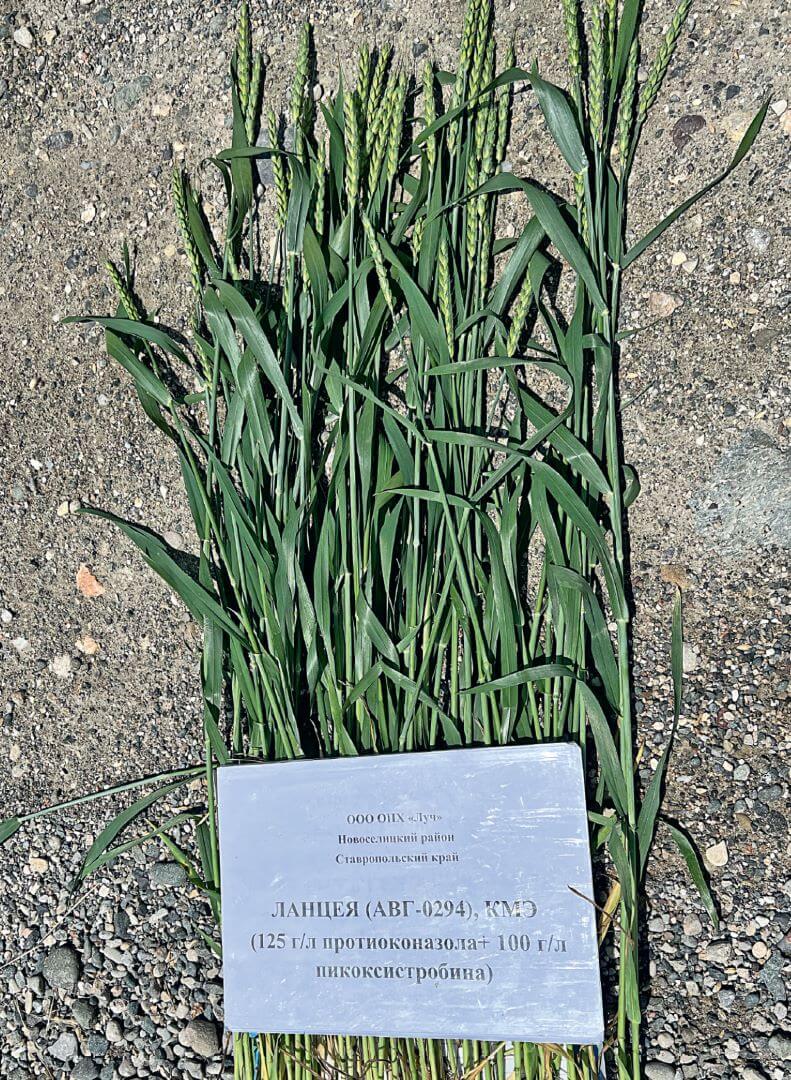

На Ставрополье в ООО ОПХ «Луч» Новоселицкого района на озимой пшенице использовали НордСтрим, 60 г/га + Адью, 0,2 л/га против амброзии, дымянки, мака-самосейки, дескурайнии Софии, звездчатки, вероники, латука, подмаренника. Через 28 дней сорняки были практически полностью уничтожены. В Московской области на базе ФГБУ «Госсорткомиссия», Егорьевская ГСИС, применили НордСтрим, 75 г/га + Адью, 0,2 л/га. Исходная засоренность включала трудноискоренимые виды: фиалку (40 шт/м2), осот (2,1 шт/м2 ), вьюнок (1 шт/м2 ). В момент применения сорные растения переросли уязвимую фазу, но препарат справился отлично: на 30-е сутки общая биологическая эффективность составляла 90 %. Фиалка была уничтожена на 87 %, осот – на 93, вьюнок – на 83 %.

Московская область. Действие НордСтрима, 75 г/га + Адью, 0,2 л/га на фиалку полевую и осот розовый через 30 суток после обработки

БАЛЕРИНА ФОРТЕ

Продолжает линейку Балерин (Балерина и Балерина Супер), но в отличие от них содержит три д. в. Оптимальное количество 2-этилгексилового эфира 2,4-Д кислоты (300 г/л) в препарате направлено против широкого спектра двудольных сорняков. В максимальных нормах расхода гербицид контролирует даже виды хвоща и молочай лозный, «сжигает» наземные органы вьюнка. Повышенная дозировка флорасулама (10 г/л) способна решить в том числе проблему подмаренника (даже переросшего). Третье д. в. – пиклорам (37,5 г/л) – усиливает работу против трудноискоренимых сорняков, включая падалицу подсолнечника всех сортов и гибридов, создает почвенный «экран» против их новых всходов. Гербицид также контролирует виды фиалки, пикульника, чистеца, ромашки.

Норма расхода Балерины Форте – 0,5 - 0,75 л/га. Гербицид не требует добавления препаратовпартнеров против двудольных в дов сорняков, но при необходимости возможна смесь с сульфонилмочевинами или Деметрой. Для контроля злаковых сорняков следует составлять комбинации с граминицидами Ластик Экстра, Ластик Топ, Кентавр, Кантата, Форкаст (регистрация двух последних завершается). Балерина Форте совместима со многими фунгицидами и инсектицидами.

Гербицид можно применять даже при относительно низких температурах (не ниже 5 °С в течение нескольких часов, при отсутствии ночных заморозков).

Действие Балерины Форте, 0,75 л/га на падалицу подсолнечника, устойчивого к имидазолинонам, через 45 суток после обработки

В ЗАО АПК «Юность» в Колпнянском районе Орловской области на озимой пшенице применили смесь Балерина Форте, 0,75 л/га + Ластик Топ, 0,5 л/га. Ее эффективность против двудольных, в том числе ромашки и осотов, составила 97,9 % по массе. На озимой пшенице в том же хозяйстве в Должанском районе Балерина Форте показала эффективность против пикульников 95 %, фиалки – 90, полыни – 80, ромашки – 100 %.

Владимир ПЕШЕХОНОВ, ведущий специалист отдела развития продуктов «Августа»

Фото отдела развития продуктов «Августа»

Опубликовано в №3/2024 газеты "Поле Августа".

Сады под надежной защитой

Защита яблони и других специальных культур – сложная система, подразумевающая многолетнюю стратегию и работу с широким спектром вредных организмов.

«Август» последовательно развивает линейку препаратов для этого сегмента. Она включает не только широкий набор базовых продуктов, но и более совершенные комбинации как известных, так и новых для рынка РФ действующих веществ (д. в.). К сезону 2024 года компания предложит несколько новых препаратов.

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ЧЕТВЕРКА»

Дифеноконазол – один из базовых элементов защиты сада. Именно поэтому «Август» создал несколько продуктов на его основе, каждый из которых можно максимально рационально и эффективно встроить в систему борьбы с болезнями. Это классический однокомпонентный препарат Раёк; Тирада, включающая дифеноконазол и контактное д. в. тирам; Геката – фунгицид с широким диапазоном расхода дифеноконазола (48 - 84 г д. в./га) и высокой эффективностью против мучнистой росы за счет тетраконазола. К сезону 2024 года «великолепную четверку» замкнул препарат Шриланк, в котором базовый триазольный компонент (дифеноконазол, 150 г/л) усилен новым для рынка РФ действующим веществом биологического происхождения – маслом чайного дерева (МЧД), 400 г/л.

На яблоне Шриланк зарегистрирован в нормах 0,3 - 0,35 л/га против парши и мучнистой росы и 0,6 – для защиты от альтернариоза, что позволяет при однократной обработке внести от 45 до 90 г д. в./га дифеноконазола. На винограде препарат применяют в нормах 0,5 - 0,7 л/га против оидиума, черной пятнистости, черной и серой гнилей.

Шриланк – фунгицид, совмещающий эффективность классического химического соединения и широкую сферу активности вещества природного происхождения.

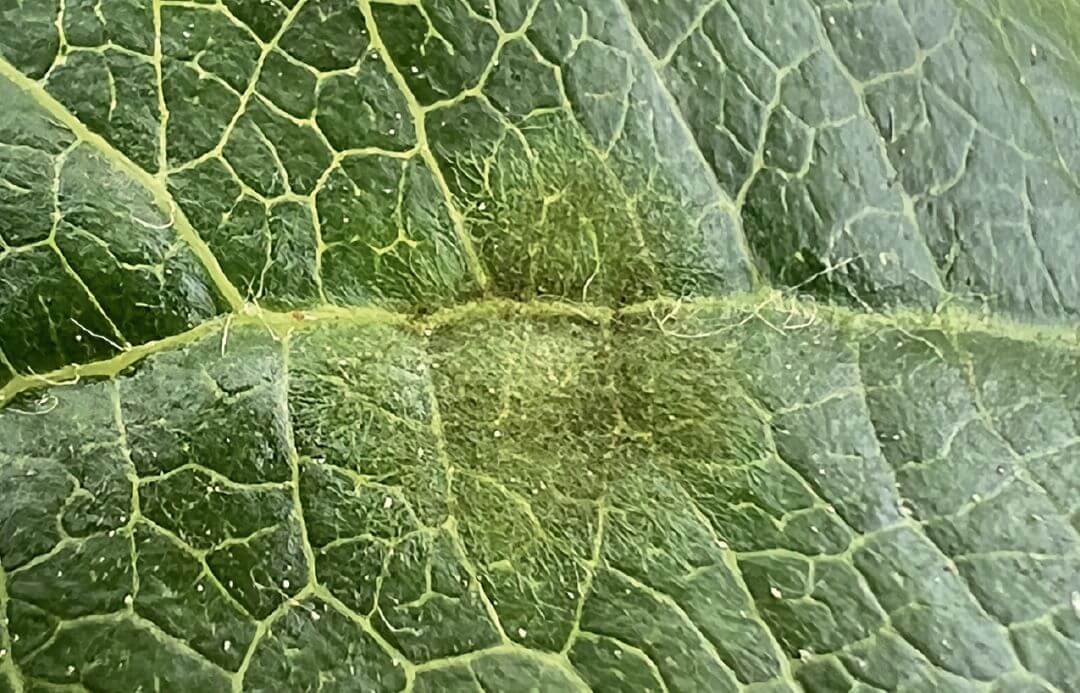

Пятно парши на листе до обработки

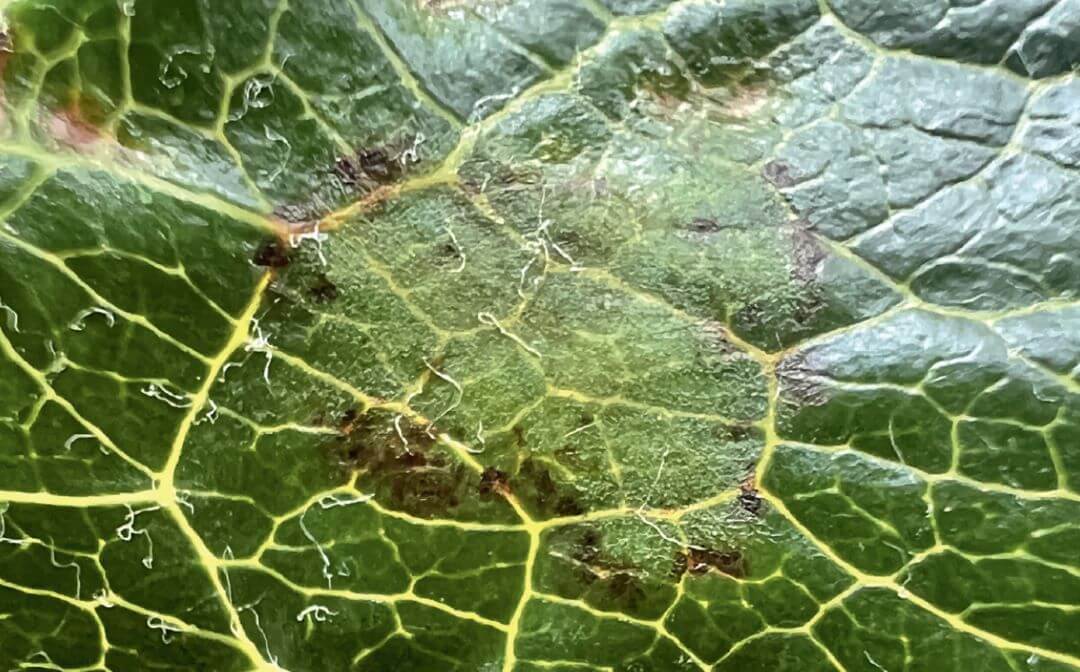

«Стоп-эффект» при совместном применении Плантенола Нео и Шриланка

Комплексный механизм действия масла чайного дерева обеспечивает большое количество веществ, входящих в его состав, главным из которых является терпинен-4-ол. МЧД воздействует на патогены следующими путями:

- ингибирует прорастание спор и подавляет споруляцию;

- подавляет дыхание и развитие мицелия гриба;

- разрушает клеточные мембраны патогенов;

- нарушает «чувство кворума» у бактерий (так называют взаимодействие между клетками микробной популяции, которое позволяет регулировать экспрессию генов, увеличивая патогенность колонии);

- запускает механизмы неспецифического иммунитета растения, повышая его устойчивость к патогенам.

МЧД – отличный партнер для дифеноконазола, поскольку позволяет снизить риск возникновения резистентности у патогенов, увеличивает эффективность препарата и дополняет фунгицидное действие антимикробным, в том числе бактериостатическим эффектом. Еще одно преимущество Шриланка – его форма концентрата микроэмульсии с малым размером частиц д. в., которая обеспечивает высокую стабильность рабочего раствора.

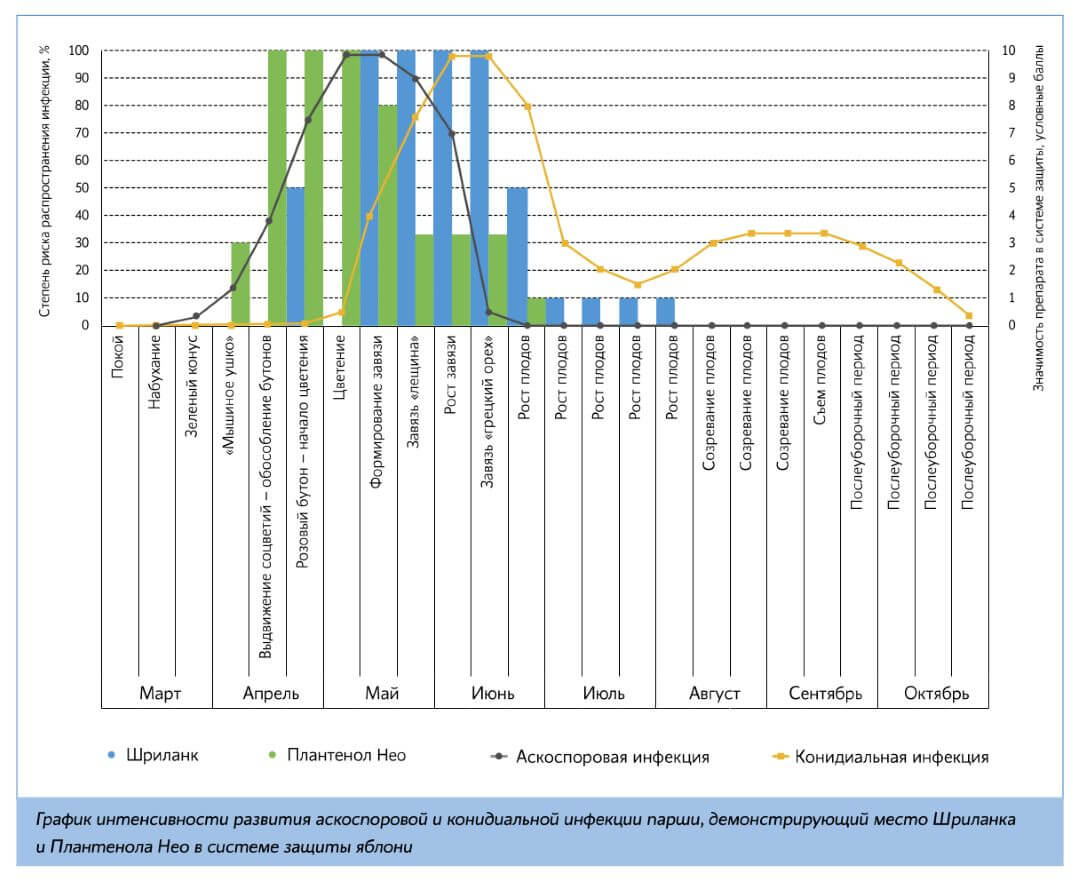

В системе защиты яблони Шриланк будет больше всего необходим в периоды максимального риска развития парши – от опадения лепестков и формирования завязей (см. график). В эти моменты обычно происходит наиболее массовое заражение первичной инфекцией (аскоспорами), а затем на него наслаивается и конидиальная инфекция. Фунгицид хорошо совместим с контактными препаратами, однако не рекомендуется совмещать его с микроудобрениями, содержащими бор.

ФУНГИЦИДЫ В РЕГИСТРАЦИИ

Также в 2024 году получит регистрацию продукт на основе чистого масла чайного дерева, 240 г/л – Тиацин Био. Этот препарат будет зарегистрирован на винограде для защиты от серой гнили и дополнительного контроля милдью и оидиума.

Кроме того, линейка фунгицидов в сезоне-2024 расширится за счет Плантенола Нео – базового продукта на основе ципродинила, 500 г/кг в форме водно-диспергируемых гранул. Он рекомендован к применению на яблоне и груше (против парши, альтернариоза, мучнистой росы) и косточковых культурах: вишне, черешне, сливе (для защиты от монилиального ожога и плодовой гнили).

Ципродинил может эффективно работать даже при низких положительных температурах (от 5 °С), что обуславливает место Плантенола Нео в системе защиты яблони: от стадии обособления бутонов (или раньше при необходимости) до конца цветения – в период интенсивного разлета аскоспор. Но его можно будет применять и после опадения лепестков. В смеси с препаратами на основе дифеноконазола новый фунгицид позволяет добиться стоп-эффекта при появлении симптомов парши.

Ципродинил совместим с контактными фунгицидами, но не рекомендуется комбинировать это д. в. с продуктами на основе дитианона вне зависимости от производителя препаратов, так как эта несовместимость обусловлена химическими свойствами указанных активных ингредиентов.

ЗАЩИТА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ

Инсектицидную линейку для спецкультур после завершения регистрации расширит препарат Дюссак. Он содержит эмамектин бензоат, 50 г/л и будет выпускаться в форме концентрата эмульсии. Инсектицид предназначен для контроля чешуекрылых вредителей на семечковых, косточковых культурах и винограде.

Эмамектин бензоат обладает трансламинарными свойствамии контактно-кишечной активностью, проникает в ткани листа, где образует своеобразные «хранилища», в то же время ему присущ и «нокдаун-эффект». Овицидный эффект проявляется при откладке вредными насекомыми яиц на обработанную поверхность.

Дюссак дополнит группу препаратов «Августа» для контроля чешуекрылых: он эффективен против видов плодожорок, листоверток, молей и даже совок. В системе защиты яблони этот инсектицид будет востребован в первую очередь в предуборочный период, поскольку обладает сравнительно коротким сроком ожидания, однако при необходимости может быть применен и для более ранних поколений вредителей. На винограде его следует включать в систему контроля гроздевой листовертки с учетом правил чередования д. в.

Еще два новых инсектицида «Августа» уже зарегистрированы и применяются для защиты плодовых культур. Это Скарабей на основе дифлубензурона и эсфенвалерата в форме суспензионной эмульсии и Стилет, содержащий индоксакарб для контроля чешуекрылых и абамектин для борьбы с клещами, выпускающийся в высокотехнологичной форме масляной дисперсии.

«Август» ежегодно расширяет ассортимент препаратов для защиты плодовых, предоставляя все больше инструментов для надежной защиты насаждений.

Тим АКИМОВ ведущий специалист группы специальных культур компании «Август»

Фото автора

Опубликовано в №2/2024 газеты "Поле Августа".

Пшенице – да, сорным злакам – нет!

В последние годы в большинстве регионов России земледельцы сталкиваются с массовым распространением однолетних злаковых сорняков в посевах пшеницы. Для решения проблемы «Август» предлагает гербицид Кентавр®.

ЧТО НА ПОЛЕ?

Самые распространенные и наиболее вредоносные злаковые засорители яровой пшеницы – это овсюг, виды проса, щетинники (сизый и зеленый). Встречаются они и на полях озимой пшеницы, но в ее посевах более вредоносны зимующие сорняки – метлица обыкновенная и виды костра (костреца).

Особенно сильно проявляется проблема сорных злаков при использовании энергосберегающей технологии: длительная минимальная обработка почвы, применение технологий No-till или Strip-till приводят к росту засоренности злаками. Глубина, с которой всходят злаковые сорняки, небольшая, при этом их семена сохраняют всхожесть до двух - пяти лет. Например, метлица полевая не всходит с глубины более 5 см, для ее прорастания оптимальный слой почвы – менее 2 см; у костреца ржаного часть семян может прорастать с 10 - 12 см, но оптимальная глубина – 0,5 - 3 см.

Тем не менее, при высокой засоренности злаковыми сорняками вспашка с оборотом пласта не решает проблему полностью. Запаханные в текущем году семена при последующей обработке почвы могут быть перераспределены обратно и дать жизнеспособные всходы. Семена метлицы сохраняют всхожесть шесть - семь лет, костреца ржаного – до двух лет.

Есть и другие причины высокой засоренности зерновых культур сорными злаками: плохо очищенный от семян сорняков посевной материал, несбалансированный севооборот, нарушение сроков гербицидных обработок.

КЕНТАВР В ПОМОЩЬ

В 2022 году в ассортименте «Августа» появился новый гербицид кросс-спектра действия Кентавр на основе флукарбазона натрия, 700 г/кг. Он хорошо справляется с комплексом злаковых сорняков и оказывает действие на однолетние двудольные виды.

Флукарбазон натрия – действующее вещество (д. в.) из относительно нового класса сульфониламино-карбонил-триазолинонов, мало представленного в России и за рубежом. Этот активный ингредиент относится к ингибиторам синтеза ацетолактатсинтазы и останавливает синтез аминокислот – валина, лейцина и изолейцина. Это приводит к прекращению деления растительных клеток, за чем следует гибель сорняка.

Хотя Кентавр – это гербицид кросс-спектра, все же он особенно эффективен против злаковых сорняков. Флукарбазон натрия – одно из немногих д. в., которое отлично работает против метлицы полевой и костреца ржаного и японского. Важно помнить, что Кентавр высокоэффективен только против однолетних видов костреца, а многолетние подавляются, но продолжают вегетировать. Борьба с ними требует других решений, например, работы граминицидами в посевах двудольных культур, применения гербицидов сплошного действия Торнадо 500 или Торнадо 540. В ряде хозяйств, где уже использовали Кентавр, отмечают, что препарат подавляет в посевах пшеницы развитие пырея ползучего.

Высока эффективность Кентавра и против яровых злаковых сорняков – видов проса и щетинника, а также овсюга. Но при использовании против видов проса Кентавр лучше применять в баковых смесях с препаратом-партнером – Ластиком Топ или Ластиком Экстра.

Также гербицид эффективен и против ряда двудольных видов. Особенно хорошо он подавляет крестоцветные, в том числе зимующие сорняки, отмечено его действие и на виды пикульника, подмаренника, некоторые виды горцев и гречишки, коноплю сорную, виды щирицы, паслен черный. Кентавр отлично работает в баковой смеси с противодвудольными гербицидами на основе эфира 2,4-Д (Балерина, Балерина Супер), пиклорама и клопиралида (НордСтрим, Балерина Форте), сульфонилмочевин (Мортира, Бомба). При использовании Кентавра в баковых смесях с гербицидами, содержащими трибенурон-метил (Бомба, Мортира, НордСтрим), наблюдается усиление действия Кентавра на все чувствительные виды сорняков.

Орловская область, Колпнянский район. Метлица полевая в контроле без обработки

Орловская область, Колпнянский район. Поле, обработанное смесью Кентавр, 50 г/кг + Бомба, 25 г/га + ПАВ Адью, 0,2 л/га

КАК ПРИМЕНЯТЬ

Кентавр работает как по вегетирующим сорнякам, так и облпочвенным действием. Благодаря этому его можно применять на озимых культурах в самые ранние сроки весной при переходе температуры через 5 °С. Возможно использование препарата в баковой смеси с регулятором роста Рэгги, начиная с температуры 8 °С, при этом фитотоксического действия на культуру не наблюдается.

Кентавр зарегистрирован для применения начиная с фазы двух - трех листьев и до конца кущения культуры. После конца кущения (фазы 29 по Задоксу) препарат может негативно влиять на развитие пшеницы. Необходимо также помнить, что гербицид зарегистрирован только на пшенице, ошибочное его использование на ячмене приводит к заметному снижению урожайности последнего.

Кентавр зарегистрирован для весенней обработки, но ряд испытаний показал его высокую эффективность в чистом виде и в баковой смеси с Бомбой при использовании осенью на озимой пшенице против метлицы полевой, костреца ржаного и падалицы рапса. Эта обработка позволяет защитить культуру от злаковых сорняков на протяжении всей вегетации. В настоящий момент поданы документы на расширение регистрации Кентавра для осеннего применения.

НОРМЫ И НЮАНСЫ

Эффективная норма расхода Кентавра различается в зависимости от видового состава сорняков в посевах. Против овсюга и видов щетинника достаточно 42 г/га гербицида либо 25 - 30 г/га в баковой смеси с Ластиком Экстра или Ластиком Топ. Такая баковая смесь даже в засушливых условиях неприведет к угнетению последующих культур в севообороте. Для эффективной борьбы с метлицей полевой необходима дозировка Кентавра не менее 50 г/га. А для кострецов, особенно на богатых гумусом почвах, нужна максимальная норма расхода – 70 г/га. При меньших дозировках виды костреца угнетаются, находятся в нижнем ярусе, но к концу вегетации происходит их осеменение.

В регионах с длительным применением в посевах зерновых культур граминицидов на основе так называемых «фопов» (гербицидов из класса арилоксифеноксипропионатов) может формироваться устойчивость злаковых сорняков к ним. Применение Кентавра в ряду этих действующих веществ является одной из действенных мер по предотвращению формирования устойчивых популяций сорняков.

Липецкая область, Лебедянский район. Междурядье, засоренное кострецом ржаным, в контроле без обработки

Липецкая область, Лебедянский район. Поле, обработанное Кентавром, 70 г/га

Для Кентавра есть ограничения в севообороте, которые зависят от погодных и почвенных условий. Опасность последействия на последующую культуру выше на легких и бедных гумусом почвах, а также при длительной засушливой погоде. При возникновении сомнений насчет остаточного действия гербицида следует провести биологическое тестирование почвы. Методика указана на сайте avgust.com.

Владимир БАРКОВ, начальник отдела развития продуктов «Августа»

Фото В. Пешехонова

Опубликовано в №2/2024 газеты "Поле Августа".

Анонс новинок ассортимента «Августа»

В сезоне 2024 года «Август» предложит сельхозпроизводителям новые препараты, разработанные для решения актуальных проблем в посевах различных культур. Здесь приводим краткую аннотацию всех новинок предстоящего сезона. Это восемь препаратов всех основных групп, которые будут применяться на широком спектре культур и против различных вредных объектов. Надеемся, что в новом сезоне они помогут земледельцам решить многие насущные проблемы!

ПРОТРАВИТЕЛИ

Протиоконазол, 40 г/л + флудиоксонил, 30 г/л + азоксистробин, 15 г/л в форме водно-суспензионного концентрата.

Этот мощный трехкомпонентный фунгицидный протравитель обеспечит защиту озимой пшеницы и ячменя от почвенной, семенной и аэрогенной инфекции вне зависимости от сроков сева, а также в засушливых условиях. Байсайд поможет культуре перенести неблагоприятные условия среды и реализовать свой потенциал благодаря ростостимулирующему эффекту.

Препарат обладает контактным и системным действием, надежно защищает культуру от болезней на этапе всходов и ранних фазах развития, активно подавляет патогены вокруг и внутри семян и проростков. Сбалансированный состав действующих веществ хорошо справляется с комплексом грибов родов Fusarium, Pythium, Rhizoctonia, а также с грибом Bipolaris sorokiniana и видами, вызывающими головню, – твердую (р. Tilletia) и пыльную (р. Ustilago). Кроме того, Байсайд контролирует листовые пятнистости и ржавчину на всходах культуры, дополнительно защищая зерновые в уязвимые фазы роста.

За счет разных механизмов действия препарат не провоцирует возникновение устойчивости у патогенов к его активным ингредиентам, поэтому может применяться в антирезистентных программах. Благодаря комбинации эффективных, но мягких действующих веществ Байсайд не оказывает ретардантного действия на культуру. Более того, он способствует усиленному росту и развитию корневой системы и листьев растения.

Особенно эффективен Байсайд для защиты озимых зерновых. Норма расхода препарата – 1 - 1,5 л/т (оптимально – 1,25 л/т).

Стерлинг®

Протиоконазол, 40 г/л + дифеноконазол, 30 г/л в форме водно-суспензионного концентрата. Регистрация препарата завершается.

Мягкий для культуры двухкомпонентный фунгицидный протравитель для защиты семян и всходов зерновых культур от важнейших болезней, включая все виды головневых.

Препарат воздействует на комплекс основных заболеваний зерновых культур, подавляя почвенную, семенную и аэрогенную инфекцию, в том числе виды головневых.

Стерлинг не оказывает ретардантного эффекта на культуру, благодаря чему может использоваться даже в экстремальных климатических условиях.

Препарат положительно влияет на физиологические параметры растений, способствуя росту корневой системы и увеличению коэффициента кущения. Стерлинг идеально подходит для протравливания яровых зерновых культур. Норма расхода – 1 - 1,5 л/т.

ГЕРБИЦИДЫ

Стингрей®

Стингрей®

Пиноксаден, 50 г/л + антидот клоквинтосет-мексил, 12,5 г/л в форме концентрата эмульсии.

Регистрация препарата завершается. Граминицид для борьбы с однолетними злаковыми сорняками, в том числе овсюгом, просом и метлицей, в посевах пшеницы и ячменя.

Пиноксаден из химического класса фенилпиразолов обладает системным действием, проникает в растения через листья, транспортируется акропетально и базипетально. Стингрей одинаково эффективен на пшенице и ячмене против однолетних злаковых сорняков: видов овсюга, метлицы полевой, проса куриного и сорно-полевого, лисохвоста полевого, видов щетинника, мятлика и др.

Из-за входящего в состав антидота препарат безопасен для культуры, благодаря чему проводить обработку можно независимо от фазы развития зерновых. При этом Стингрей эффективен в широком диапазоне фаз развития сорняков (от двух листьев до конца кущения, оптимально – 3 - 4 листа), максимальная эффективность достигается при обработке в ранние фазы развития сорных злаков (2 - 3 листа) и при оптимальной влажности и температуре. У гербицида отсутствуют ограничения в севообороте.

Норма расхода препарата – 0,6 - 1,2 л/га (оптимально – 1 л/га).

Форкаст®

Дифлюфеникан, 150 г/л + йодосульфурон-метил-натрий, 8 г/л + антидот мефенпир-диэтил, 30 г/л в форме масляной дисперсии. Регистрация препарата завершается.

Инновационный гербицид кросс-спектра, не имеющий аналогов на рынке. Благодаря гибким срокам применения Форкаста и его почвенному действию начать эффективную защиту озимой пшеницы от зимующих сорняков можно будет уже с осени. Или же провести химпрополку весной.

Это системный препарат для борьбы с однолетними и некоторыми многолетними двудольными и рядом злаковых сорняков в посевах озимой пшеницы. Форкаст активно подавляет проблемные злаковые сорняки (метлица обыкновенная, мятлик однолетний, щетинник, виды проса, плевел, гумай, овсюг, лисохвост полевой), а также действует против таких двудольных сорняков, как василек синий, вероника плющелистная, гречишка вьюнковая, звездчатка средняя, виды лебеды, марь белая, виды пикульника, подмаренник цепкий, виды ромашки, фиалка полевая, щирица запрокинутая, ярутка полевая, виды яснотки и др.

Препарат обладает почвенным действием, благодаря чему сдерживает новые всходы двудольных и злаковых сорняков. Форкаст безопасен для культуры, не вызывает угнетения ее роста и развития. Гербицид будет зарегистрирован для обработки посевов осенью или весной в фазе трех листьев - кущения культуры в норме расхода 0,7 - 1,2 л/га (оптимально – 1 л/га).

Себринг®

Метамитрон, 350 г/л + этофумезат, 150 г/л в форме суспензионного концентрата). Регистрация препарата завершается.

Это базовый продукт в защите сахарной и столовой свеклы от сорняков и первый гербицид «Августа» для защиты люпина белого по вегетации.

Препарат обладает двумя механизмами действия: ингибирует элементы фотосинтеза и подавляет синтез жирных кислот. Одно из важных его преимуществ – проникновение в сорные растения через листья и корни (почвенное действие), что повышает эффективность обработки.

Себринг – системный гербицид, контролирующий широкий спектр однолетних двудольных и некоторых злаковых сорняков: марь белую, виды лебеды, горца, гречишки, подмаренник цепкий, виды пикульника, ромашки, щирицы, мятлик, овсюг и др.

Лучше всего Себринг справляется с сорняками на начальных фазах их роста – от всходов до двух пар настоящих листьев. Влажный грунт позволяет полнее раскрыть потенциал почвенного действия препарата. Гербицид не оказывает негативного воздействия на культуры и безопасен в севообороте. Норма расхода – 2 - 4 л/га.

ФУНГИЦИДЫ

Ланцея®

Протиоконазол, 125 г/л + пикоксистробин, 100 г/л в форме концентрата микроэмульсии. Регистрация препарата завершается.

Этот универсальный двухкомпонентный фунгицид премиумкласса будет зарегистрирован на 11 культурах: пшенице, ячмене, сое, горохе, нуте, люпине, чечевице, подсолнечнике, кукурузе, рапсе и рисе. Он предназначен для контроля очень широкого спектра важнейших заболеваний. Ланцея отвечает всем требованиям к современному фунгициду и не имеет прямых аналогов на российском рынке.

Протиоконазол из класса триазолов обладает умеренным системным действием и мощным лечащим эффектом. Пикоксистробин – вещество из класса стробилуринов – проявляет системную и трансламинарную активность, перемещается в паровой фазе, оказывает защитное и лечащее действие, полностью реализуя потенциал действующих веществ. Различные механизмы действия препарата способствуют предотвращению возникновения резистентности у патогенов.

Ланцея хорошо растекается по поверхности листа, отлично проникает через кутикулярные воска, не кристаллизуется на листьях при низкой влажности и высоких температурах. Эффективна против большинства видов ржавчины, мучнистой росы, септориоза, пиренофороза, церкоспореллеза, фузариоза колоса, рамуляриоза, ринхоспориоза, аскохитоза, антракноза, фузариозного увядания, склеротиниоза, альтернариоза, фомоза на различных культурах.

Базовая норма расхода фунгицида – 0,8 - 1 л/га, при борьбе с фузариозом колоса норму следует увеличить до 1,6 л/га.

Эвклид®

Азоксистробин, 250 г/л + боскалид, 150 г/л в форме суспензионного концентрата. Регистрация препарата завершается.

Двухкомпонентный фунгицид для защиты рапса, подсолнечника, картофеля, кукурузы, сои и гороха от склеротиниоза и альтернариоза, а также других болезней. Способствует увеличению урожайности и качества продукции.

Боскалид – ингибитор сукцинатдегидрогеназы (SDHI) – обладает системным действием. Азоксистробин также проявляет системное действие, а также защитный и озеленяющий эффект, продлевает период вегетации.

Эвклид показывает высокую эффективность против грибов pодов Sclerotinia, Alternaria, Botrytis, Phoma, Cercospora на различных культурах. Норма расхода препарата – 0,6 - 1 л/га в зависимости от культуры и вредного организма.

ИНСЕКТИЦИД

Дюссак®

Дюссак®

Эмамектин бензоат, 50 г/л в форме концентрата эмульсии. Регистрация препарата завершается.

Инсектицид природного происхождения для борьбы с гусеницами чешуекрылых вредителей, таких как хлопковая совка, плодожорки, капустная моль, гроздевая и другие листовертки.

Препарат обладает контактнокишечным действием, воздействует на вредных насекомых уже через 1 - 4 ч после обработки.

Дюссак проявляет сильный «нокдаун»-эффект, быстро останавливая питание и размножение насекомых. Благодаря трансламинарному действию он проникает в ткани листа и остается в виде своеобразных «хранилищ» внутри, что обеспечивает пролонгированное действие препарата. Это позволяет снизить количество обработок и увеличить период защиты культурного растения.

Дюссак также обладает овицидным действием, которое проявляется при откладке вредными насекомыми яиц на обработанную поверхность. При этом препарат избирателен для энтомофагов уже через сутки после применения.

Дюссак будет зарегистрирован на плодовых, полевых и овощных культурах, а также винограде. Норма расхода инсектицида – 0,2 - 0,5 л/га в зависимости от вредного объекта и культуры.Владимир БАРКОВ, начальник отдела развития продуктов «Августа»

Дмитрий БЕЛОВ, начальник департамента маркетинга «Августа»

Фото из архива компании «Август»

Опубликовано в №1/2024 газеты "Поле Августа".

В новый год – с новой сеялкой!

Новый год на предприятии «АгроЛидера» «Коростино-Агро» в Волгоградской области ознаменовался прибытием новой пропашной сеялки точного высева Challenger CH8824 FFF.

Она предназначена для высева семян кукурузы и подсолнечника и способна засевать 24 рядка с междурядьем 70 см. Она оснащена складывающейся вперед рамой с уменьшенной транспортной шириной, высевающим аппаратом РАМТМ (позитивное воздушное давление), дозирующими дисками Edge-Drop для обеих культур, электронным управлением и многим другим.

Кроме базовых узлов сеялка дополнительно оснащена системой точного высева Precision Planting, которая обеспечивает улучшение в соотношении двойников и пропусков, раскладке семян, мониторинг визуализацию всех процессов высева и передачу информации через облако на любой компьютер, контроль глубины высева и увеличения скорости посева. Все это значительно повышает производительность и помогает оптимизировать процесс сева.

Новая высокопроизводительная техника – один из главных гарантов успешного ведения растениеводства. На предприятиях компании «Агро-Лидер» это понимают и регулярно обновляют парк сельхозтехники.

О работе сеялки на полях «Коростино-Агро» мы обязательно расскажем в начале весенне-полевых работ!

Следите за нашими новостями!

Новые фунгициды в действии

Рассказываем как новые фунгициды «Августа» Ланцея и Эвклид показали себя в испытаниях. Регистрация препаратов завершается.

ЛАНЦЕЯ

Этот препарат премиум-класса для защиты многих сельхозкультур от комплекса болезней не имеет прямых аналогов на российском рынке. Он содержит протиоконазол, 125 г/л и пикоксистробин, 100 г/л. Высокотехнологичная препаративная форма нового фунгицида – концентрат микроэмульсии – обеспечивает получение рабочего раствора фунгицида с размером частиц менее 200 нанометров.

Ланцея хорошо растекается по поверхности растения, прекрасно проникает через кутикулярные воска, не кристаллизуется на листьях при низкой влажности и высоких температурах.

Защитное, антиспорулирующее действие препарат проявляет сразу же после обработки. Фунгицид защищает растения до 4 недель с момента обработки в зависимости от погодных условий и инфекционной нагрузки.

Действующие вещества. Протиоконазол из класса триазолов обладает умеренным системным действием, более равномерно, чем другие триазолы, распределяется в тканях листьев и оказывает мощное лечащее и более длительное профилактическое действие. Пикоксистробин (класс стробилуринов) проявляет системную и трансламинарную активность, обеспечивает защитное и лечащее действие. Особенно важно, что препарат перемещается в паровой фазе, что позволяет полностью реализовать потенциал д. в. Применение Ланцеи существенно снижает риск возникновения резистентности у патогенов.

Спектр действия. Ланцея обеспечивает защиту различных культур от большинства видов ржавчины, мучнистой росы, септориоза, пиренофороза, церкоспореллеза, фузариоза колоса, рамуляриоза, ринхоспориоза, аскохитоза, антракноза, фузариозного увядания, склеротиниоза, альтернариоза, фомоза.

Особенности применения. Препарат будет зарегистрирован на пшенице, ячмене, сое, горохе, нуте, люпине, чечевице, подсолнечнике, кукурузе, рапсе и рисе. Базовая норма расхода – 0,8 - 1 л/га, при борьбе с фузариозом колоса следует применять максимальную дозировку.

Опыт применения. В сезоне 2023 года Ланцею в норме расхода 1 л/га применили в Новоселицком районе Ставропольского края на опытном поле озимой пшеницы сорта Еланчик. Основной целью была оценка эффективности препарата против листостебельных заболеваний в условиях засушливой зоны.

В момент опрыскивания 3 апреля культура находилась в фазе выхода в трубку (BBCH 29 - 31). При осмотре на растениях были обнаружены септориоз (распространенность 66 %) и мучнистая роса (42 %).

Ланцея эффективно сдержала развитие патогенов – ее биологическая эффективность через 15 суток после применения против септориоза составила 94 %, против мучнистой росы – 92 %. В контрольном варианте без обработки болезни прогрессировали, развитие септориоза достигло 15 %, распространение – 72 %, мучнистой росы – 11 и 50 % соответственно.

Спустя 60 дней (в фазе колошения пшеницы), несмотря на благоприятную для развития патогенов погоду, листья культуры в варианте с Ланцеей были чистыми и зелеными как в верхнем, так и в нижнем ярусах. В итоге урожайность пшеницы в варианте с применением Ланцеи составила 61 ц/га, в контроле – 45 ц/га.

Ставропольский край. Пшеница через 60 дней после обработки Ланцеей

В ФГБНУ «ФНЦ биологической защиты растений» (Краснодарский край) Ланцею, 0,8 л/га применили на озимой пшенице сорта Федор в фазе флаг-листа (Z 41). Перед обработкой на растениях отмечали септориоз листьев, мучнистую росу, желтую и бурую ржавчины. Через 20 дней после использования нового фунгицида его биологическая эффективность составила: против септориоза листьев 81,5 %, мучнистой росы – 97,5, бурой ржавчины – 100 %. В варианте с Ланцеей получили 70,3 ц/га зерна, в контроле без обработки – 47,5 ц/га.

ЭВКЛИД

Этот двухкомпонентный препарат предназначен для защиты важнейших полевых культур и картофеля от наиболее вредоносных болезней. Кроме фунгицидного действия он также положительно влияет на физиологию растений. Прямых аналогов в России у Эвклида нет. В состав препарата входят азоксистробин, 250 г/л и боскалид, 150 г/л, он будет выпускаться в форме суспензионного концентрата.

Действующие вещества. Боскалид – ингибитор сукцинатдегидрогеназы (SDHI) из класса карбоксамидов. Он обладает системным действием, передвигается к верхушкам листьев и побегов, частично остается на поверхности растения, что продлевает защитный период. Проявляет выраженное положительное физиологическое действие на культуру. Азоксистробин из класса стробилуринов оказывает длительный защитный и озеленяющий эффект. Новые фунгициды в действии В № 5/2023 газеты мы уже писали о новых фунгицидах «Августа» Ланцея и Эвклид, регистрация которых завершается. Рассказываем, как они показали себя в испытаниях.

Спектр действия. В последнее время наблюдается рост поражения посевов рапса, сои и подсолнечника патогенами pода Sclerotinia. Для рапса склеротиниоз – одно из самых вредоносных заболеваний. При поражении им главного стебля во время цветения растения не образуют семена, при развитии болезни в более поздние фазы они формируются, но оказываются щуплыми, их посевные и технические качества падают. Эвклид высокоэффективен против грибов pодов Sclerotinia, Alternaria, Botrytis, Phoma, Cercospora.

Особенности применения. Эвклид будет зарегистрирован для защиты рапса, подсолнечника, гороха, сои, кукурузы и картофеля.

Обработку рапса препаратом для контроля склеротиниоза необходимо проводить в норме 0,8 л/га в фазе начала цветения культуры, против альтернариоза рапса – в фазе зеленого стручка.

Краснодарский край. Вариант с применением Эвклида

Опыт применения. Испытания Эвклида в норме 0,8 л/га провели в 2023 году в ООО «Заря» Краснодарского края на посевах озимого рапса. Препарат показал высокую биологическую эффективность против альтернариоза и склеротиниоза.

Краснодарский край. Симптомы склеротиниоза в контроле

В 2023 году в Стародубском районе Брянской области Эвклид испытали в норме расхода 0,8 л/га на гибриде озимого рапса Гордон в сравнении с эталоном на основе флуопирама и протиоконазола в такой же дозировке.

Брянская область. Слева – эталон, справа – вариант с Эвклидом

Обработку провели в фазе начала цветения культуры (BBCH 61 - 62). До нее на растениях обнаружили наличие возбудителей из рода Alternaria. Через 15 суток после опрыскивания эффективность фунгицидов против альтернариоза в обоих вариантах составила 83 %. Через 30 суток на листьях она снизилась до 63 % в обоих вариантах. На стручках Эвклид сработал на 67 %, эталон – на 66 %. Вариант с Эвклидом показал бункерную урожайность маслосемян 52 ц/га.

Владимир БАРКОВ, начальник отдела развития продуктов «Августа»

Фото из архива компании «Август»

Опубликовано в №12/2023 газеты "Поле Августа".