Агролидер

Доступны семена кукурузы урожая 2020 года

Ассортимент «АгроЛидера» пополнил широкий ряд гибридов кукурузы от ТД «ЕвроСемена». Успейте приобрести новинки!

РОСС 195 МВ

Двойной межлинейный гибрид РОСС 195 МВ. Оригинатор – Краснодарский НИИСХ имени П. П. Лукьяненко. Включен в Госреестр по Центральному, Волго-Вятскому, Средневолжскому, Западно-Сибирскому регионам на силос и Центрально-Черноземному региону и республике Беларусь на зерно и силос.

Гибрид раннеспелого типа, вегетационный период 95 - 96 дней (ФАО 180).

Зерно желтое, зубовидное. Высота растений 2,2 - 2,25 м, початок цилиндрический, имеет 14 рядов зерен, масса 1000 зерен 295 - 302 г. Урожайность зерна в Белгородской области в 2012 году составила 88 ц/гa, силоса в республике Татарстан – 424 ц/гa.

Гибрид устойчив к пузырчатой головне, стеблевым гнилям и полеганию. Отличается хорошей засухоустойчивостью.

Краснодарский 230 АМВ

Простой модифицированный среднеранний гибрид. Создан Краснодарским НИИСХ имени П. П. Лукьяненко совместно с ООО НПО «Кубаньзерно». Включен в Госреестр по Центрально-Черноземному (5) региону на зерно и Нижневолжскому (8) региону на силос в 2011 году, в 2013 году по Северо-Кавказскому региону (6) на зерно и силос.

Вегетационный период 105 дней (ФАО 250).

Зерно желтое, зубовидное. Высота растения 2,4 - 2,5 м.Початок слабоконический, имеет 14 - 16 рядов зерен, масса 1000 зерен около 250 г.

В 2012 году урожайность зерна в Белгородской области составила 102 ц/га, в Воронежской – 104,9 ц/га. В Краснодарском крае в 2013 году максимальный урожай зерна на Кореновском ГСУ – 97 ц/га.

Гибрид устойчив к болезням и полеганию, обладает высокой засухоустойчивостью.

Краснодарский 292 АМВ

Простой модифицированный гибрид. Создан Краснодарским НИИСХ имени П. П. Лукьяненко. В 2010 году включен в Госреестр по Центрально-Черноземному (5) региона зерно и силос, Северо-Кавказскому(6) и Нижневолжскому (8) регионам на зерно.

Среднеранний гибрид с вегетационным периодом 105 - 110дней (ФАО 290).

Зерно желтое, ближе к зубовидному. Высота растения 2,6 2,7 м. Початок промежуточной формы, имеет 16 рядов зерен, масса 1000 зерен 294 г.

Максимальный урожай зерна получен в 2012 году в республике Северная Осетия на Моздокском ГСУ – 111,9 ц/га.

Гибрид устойчив к болезням и полеганию, обладает высокой засухоустойчивостью.

Краснодарский 452 АМВ

Простой модифицированный гибрид. Создан Краснодарским НИИСХ имени П. П. Лукьяненко. Включен в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону на зерно и силос в 2011 году.

Гибрид среднепоздний с вегетационным периодом 118 - 120 дней (ФАО 450).

Зерно желтое, зубовидное. Высота растений 2,8 - 3,1 м. Початок слабоконический, масса 1000 зерен 295 - 300 г.

В 2009 году урожайность зерна в Ставропольском крае на Кочубеевском ГСУ составила 103,6 ц/гa, в 2010 году – 101,3 ц/гa.

Засухоустойчивый, отзывчив на хорошие условия.

Российская 1

Среднеранний гибрид. Создан ГНУ НИИСХ им. Докучаева и Краснодарским НИИСХ имени П. П. Лукьяненко. Районирован в 3, 5, 7, 8 и 12 регионах РФ.

Среднеранний, вегетационный период 105 - 110 дней (ФАО 210).

Конституция зерна от зубовидной до кремнистой, окраска желтая и белая. Растения высотой 220 - 260 см. Початок конусовидный и цилиндрический, имеет 12 - 16 рядов зерен. Масса 1 000 зерен в среднем 240 г.

Средняя урожайность зерна составляет 6 - 8 т/га, а силосной массы 35 - 45 т/га. В Воронежской области урожайность зерна достигла 9,87 т/га в 1998 году и зеленой массы 52,5 т/га в 1999 году в богарных условиях.

По желанию и за счет покупателей возможен дополнительная обработка против вредителей инсектицидом Семафор (FMC) – 440 руб. 1 пос. ед. инкрустирующими препаратами: а) краска-полимер Сепирет (RS-18) – 55руб. 1 пос. ед. б) тальк Демерил сильвер (FMC) – 55 руб. 1 пос. ед.

Успейте заказать семена до начала ярового сева!

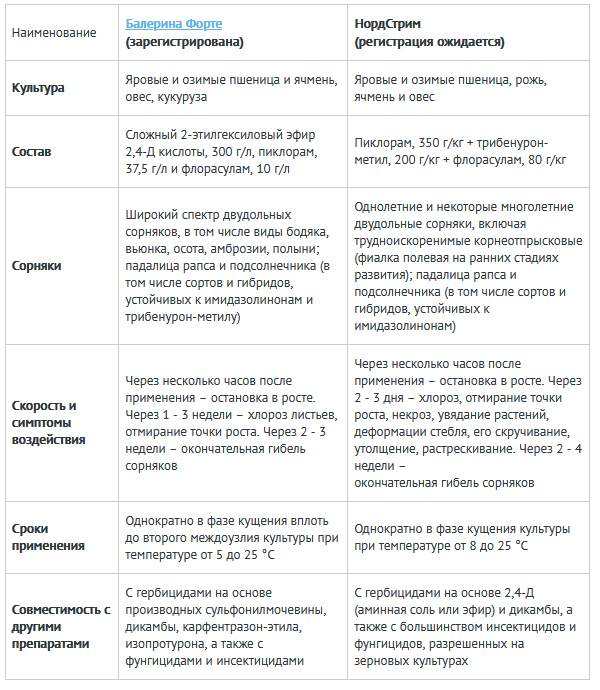

Новые препараты «Августа» для зерновых

На декабрьском совещании технологов «Августа» ведущие специалисты компании обсудили с участниками препараты, недавно пополнившие ассортимент. Много внимания уделили новинкам для защиты зерновых: гербицидам Балерина Форте и НордСтрим и инсектицидно-фунгицидному протравителю Хет-Трик. Мы публикуем краткую информацию о трех перспективных препаратах и самые интересные вопросы технологов, связанные с их применением. На них ответили начальник отдела развития продуктов «Августа» Дмитрий БЕЛОВ и специалист группы зерновых культур Виталий НЕСТЕРЕНКО.

БАЛЕРИНА ФОРТЕ И НОРДСТРИМ

Новые гербициды с усиленным действием против некоторых трудноискоренимых сорняков успешно прошли все испытания и показывают отличные результаты.

Какова эффективность гербицидов Балерина Форте и НордСтрим при применении против падалицы подсолнечника, устойчивого к трибенурон-метилу?

В борьбе с ней в прошлом году в Татарстане Балерина Форте и НордСтрим показали эффективность около 90 %. При применении по семядольным листьям они «отшибают» их полностью, а в более поздних фазах развития падалицы останавливают ее рост.

В 2020 году «Август» проводил опыт с препаратом НордСтрим в ЗАО «Агрофирма Павловская нива» Воронежской области, где на участке было много падалицы такого подсолнечника. Всходы, которые наблюдались на момент обработки, были уничтожены сразу. Затем наступила засуха, что затрудняло почвенное действие препарата, но по мере выпадения осадков падалица продолжала погибать. На соседнем участке в аналогичных целях применяли баковую смесь гербицидов Бомба и Хакер (д. в. – клопиралид). Результат получился примерно одинаковым, однако вариант с препаратом НордСтрим оказался интереснее с точки зрения экономики и технологичности применения.

Как использовать Балерину Форте против падалицы льна и горчицы?

Что касается льна, то следует ориентироваться на стандартные сроки применения. Подход к горчице должен быть таким же, как и к рапсу. Широкое «окно» применения (от периода кущения до первого - второго междоузлия культуры) позволяет выбирать время для использования препарата, исходя из условий вашего региона.

Какую схему лучше применить против фиалки полевой?

Эффективнее всего будет смесь одного из гербицидов «семейства» Балерин и препарата на основе сульфонилмочевины. Мы рекомендуем комбинацию гербицидов Балерина Форте и Мортира.

Какие преимущества у гербицида Балерина Форте по сравнению с баковой смесью Балерина, 0,5 л/га плюс Мортира, 0,25 кг/га?

Комбинация одной из Балерин с трибенурон-метилом (Мортирой) – возможно, лучшее, что есть на рынке гербицидов. Если мы используем не обычную Балерину, а Балерину Форте, то повышаем эффективность в отношении многолетних корнеотпрысковых сорняков, добавление Мортиры усиливает действие против вероники, фиалки и других видов.

Как Балерина Форте работает против горчака ползучего?

В нашей практике с помощью комбинаций с пиклорамом, который входит в состав этого препарата, мы останавливали рост и развитие горчака в Ставропольском крае, но полностью подавить его не могли (часть растений все же обсеменялась).

Стоит ли при использовании Балерины Форте опасаться фитотоксического действия на шестирядный ячмень при максимальной норме применения?

С Балериной Форте таких проблем не будет, а вот с НордСтримом они возможны, так как сочетание трибенурон-метила и флорасулама может оказывать на шестирядный ячмень фитотоксическое действие в поздние сроки применения (с этим явлением мы сталкивались ранее при использовании препарата Бомба). Использовать Балерину Форте и НордСтрим можно на всех видах ячменя, однако нужно помнить, что на шестирядном ячмене нельзя допускать обработку позднее фазы конца кущения культуры.

Действительно ли в условиях Ростовской области в случае применения Балерины Форте сеять сою после озимой пшеницы не получится из-за рекомендованной паузы в 12 месяцев?

В регламенте применения препарата указан максимальный срок ограничений. Он основан на времени последействия препарата в самых сложных для нейтрализации гербицида условиях. С высокой вероятностью в Ростовской области для сои этот срок будет меньше.

В регламентах применения препаратов Балерина Форте и НордСтрим указан небольшой список последующих культур в севообороте и безопасного интервала времени, после которого их можно сеять. Как быть с остальными культурами?

Мы указали самые распространенные и наиболее чувствительные культуры. При желании посеять менее распространенную культуру необходимо проводить биотестирование.

Какой адъювант лучше подойдет к Балерине Форте и НордСтриму?

Использовать Балерину Форте с адъювантом мы нигде не рекомендуем, это перебор, к НордСтриму достаточно добавить стандартное ПАВ Адью.

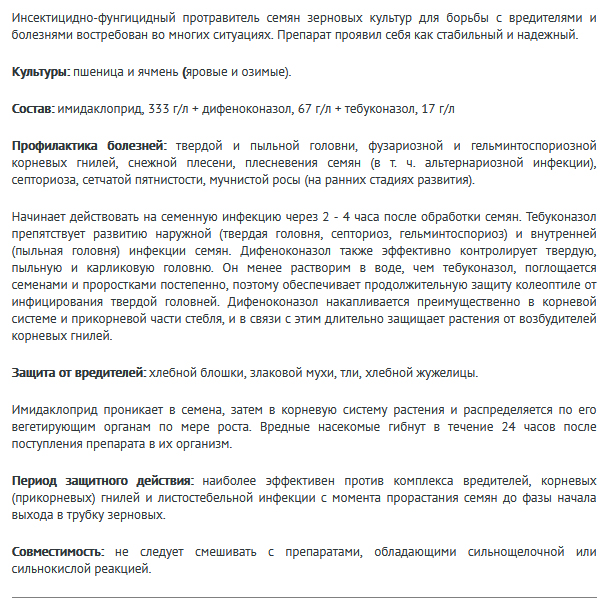

ХЕТ-ТРИК

В одном из опытов использование протравителей дало такой же результат, как контроль без протравливания, но с опрыскиванием фунгицидом Балий по вегетации. Зачем тогда тратиться на протравители?

Наша задача – предложить технологию, адекватную по эффективности, в том числе экономической и технологической. И нужно помнить, что многие заболевания, в том числе головневые, можно контролировать, препятствуя распространению их возбудителей. Как только агрономы начинают пренебрегать протравливанием семян, возникают серьезные проблемы с головневыми заболеваниями. По этой причине обработка семян фунгицидными протравителями – это базовый компонент защиты.

Какой протравитель применять, если наблюдается распространенность корневых и прикорневых гнилей, но массовой гибели побегов они не вызывают?

Протравители входят в комплекс обязательных мер главным образом из-за головни. Если в регионе частые оттепели, риск развития снежной плесени и высокая урожайность зерновых, то оправдана разнообразная защита и применение эффективных протравителей на основе прохлораза и флудиоксонила Виал Трио, Терция, Синклер. Но в большинстве случаев для протравливания достаточно доступных, но эффективных препаратов, таких как Хет-Трик, Оплот Трио.

Полегают ли зерновые перед уборкой после применения Хет-Трика?

Во многом это зависит от сорта, агрофона и погоды. В наших опытах зерновые после обработки семян этим протравителем формировали мощные устойчивые побеги, за счет чего культура дольше не полегала. У нас были опыты на яровой пшенице и пивоваренном ячмене, и ближе к уборке полегали растения после использования другого протравителя. На варианте с Хет-Триком таких участков не было (хотя мы не можем с точностью утверждать, что дело лишь в нем).

Как правильно ставить ударение в названии Хет-Трик?

По аналогии со спортивным термином, пришедшим к нам из английского языка и означающим ситуацию, когда один спортсмен забил в матче три гола, правильно будет делать два ударения в этом названии.

Записала Елена ПОПЛЕВА

Опубликовано в номере 2(208) за 2021 год газеты "Поле Августа"

Новинки семян в ассортименте Агролидера

Сев яровых культур-2021 на носу. Пора выбрать сорта и гибриды и закупить семена. В ассортименте «АгроЛидера» есть семена проверенных сортов сои (Осмонь, Мезенка) и гибридов подсолнечника (Гавана, Лэйла). А недавно появились новые интересные позиции.

Новинки ассортимента – гибриды подсолнечника и рапса производства компании ALTA SEEDS («Альта Сидс»). Это новый бренд под которым представлена компания «Адванта» на территории СНГ, Европы и Северной Америки. ALTA SEEDS является воплощением инноваций, революционных технологий и, в то же время, многолетних традиций перешедших к бренду от компании «Адванта». Более того, ALTA SEEDS объединяет под собой уникальный, высококачественный и разнообразный селекционный материал масличных культур и сорго.

ПОДСОЛНЕЧНИК

ХАЙСАН 254 – средне-ранний гибрид подсолнечника с прекрасным потенциалом урожайности.

Преимущества гибрида:

Преимущества гибрида:

- Высокая устойчивость к заразихе – OR7

- Высокая стойкость к стеблевому полеганию

- Стабильная урожайность

- Высокая масличность

- Отличный потенциал урожайности

Особенности гибрида (группа спелости средне-ранний):

- В засушливых условиях норма посева 50 000 - 53 000 шт. сем./гa.

- В условиях достаточного увлажнения норма посева 55 000 - 60000 шт. сем./гa.

- Потенциал урожайности до 40 ц/га и более.

- Устойчивость к ЛМР, фомопсису, вертициллезу, фомозу, заразихе – 5 баллов, к белой гнили – 4.

ХАЙСАН 238 ИТ – гибрид подсолнечника для выращивания по технологии Клеарфилд.

Преимущества гибрида:

- Высокая устойчивость к заразихе – OR7

- Высокая стойкость к стеблевому полеганию

- Стабильная урожайность

- Высокая масличность

- Отличный потенциал урожайности

Особенности гибрида (группа спелости средне-ранний):

- В засушливых условиях норма посева 50 000 - 53 000 шт. сем./гa.

- В условиях достаточного увлажнения норма посева 55 000 - 60000 шт. сем./гa.

- Потенциал урожайности до 40 ц/га и более.

- Устойчивость к ЛМР, фомопсису, вертициллезу, фомозу, заразихе – 5 баллов, к белой гнили – 4.

РАПС

ХАЙОЛА 401 – гибрид ярового рапса. Основными характеристиками гибридов ярового рапса ALTA SEEDS являются высокий потенциал урожайности и масличности. Гибриды отличаются беспрецедентной, для этой культуры, засухоустойчивостью, благодаря своему австралийскому происхождению. Более того, все гибриды ярового рапса ALTA SEEDS характеризуются отличной стойкостью к полеганию, а также ранним цветением и созреванием, что позволяет облегчить логистику уборки ярового рапса в хозяйстве.

Преимущества гибрида:

- Высокий потенциал урожайности и масличности

- Обладает коротким вегетационным периодом, что позволяет использовать его в качестве второй культуры на орошении, после уборки озимых колосовых культур, в южных регионах РФ

Особенности гибрида (группа спелости ранний):

- Тип гибрида 00

- Вегетационный период 90 - 95 дней

- Потенциал урожайности до 40 ц/га

- Время цветения раннее

- Масличность, засухоустойчивость, энергия первоначального роста, устойчивость к заболеваниям и полеганию, стабильность, качество корма, пригодность зерна для кормления с/х животных, птицы и рыбы – 5 баллов, стойкость к осыпанию – 4.

Обращайтесь в «АгроЛидер» за качественными семенами!

Резистентность сорных растений

Часто агрономы видят в рекомендациях по применению препарата фразу: «для предотвращения риска возникновения резистентности следует чередовать применение препарата с пестицидами из других химических групп и с другим механизмом действия». Но все ли обращают на нее внимание? Насколько остро вопрос устойчивости вредных объектов стоит в мире и в России? О проблеме резистентных биотипов сорных растений мы поговорили с начальником группы регистрации гербицидов компании «Август» Михаилом КОЛУПАЕВЫМ.

НАРАСТАНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Проблема резистентности сорных растений – одна из самых серьезных в современной гербологии. Я начну издалека. Органическая химия пестицидов появилась примерно в 50-е годы прошлого века, и была принята человечеством «на ура», потому что тогда все предрекали голод, но использование химии пестицидов позволило в разы увеличить урожайность сельхозкультур. Началось все с коммерциализации 2,4-Д, потом стали появляться другие действующие вещества (д. в.).

В США пестициды использовали раньше и более интенсивно, чем в других странах. И в 90-е годы двадцатого столетия именно там обнаружили, что возникают биотипы сорняков, которые не уничтожаются или не полностью уничтожаются имеющимся арсеналом гербицидов, хотя раньше эти виды были к ним чувствительны.

Процесс возникновения устойчивых биотипов сорняков отображается на международном сайте weedscience.org, на котором зарегистрировано порядка 3000 пользователей и 630 ученых со всего мира, занимающихся данной проблемой. Всем заинтересованным специалистам очень рекомендую его к просмотру. Там с помощью разных инструментов показана текущая ситуация, фиксируются все случаи появления резистентных, биотипов сорняков, которые были корректно подтверждены и стали известны научному сообществу.

Мы тоже подали туда результаты своих исследований, подтверждающие факт появления устойчивого биотипа дурнишника обыкновенного, обнаруженного в Казахстане. Это первый случай, зафиксированный в этой стране. В России на данный момент также документально подтвержден только один случай устойчивости: в 2000 году венгерские ученые обнаружили резистентный биотип горлюхи ястребинковой (Picris hieracioides) в посевах пшеницы и опубликовали свое исследование. А всего в мире на данный момент обнаружено уже 514 случаев резистентности (случай – это вид сорняка и место произрастания устойчивого биотипа) у 262 видов растений. Из них 152 – это двудольные растения, 110 – однодольные.

И если в 1990-х годах в мире было выявлено порядка 100 случаев резистентности, в 2000-м – 250, то сейчас уже 514. На пшенице это 140 случаев (77 видов), на кукурузе – 110 (61 вид), на сое – 90 (48 видов), на рисе – 80 случаев (51 вид сорняков).

Сейчас развитие всей гербологии идет уже с учетом резистентности (а также последействия ХСЗР, их воздействия на окружающую среду и поиска новых молекул). Потому что из 26 известных механизмов действия гербицидов к 23 известны случаи возникновения устойчивости. Этот процесс приобрел пугающие размеры с конца 1990-х годов, когда в практику был широко введен глифосат и в США более 80 % кукурузы, хлопка и сои выращивали с помощью генно-модифицированных гибридов, устойчивых к этому д. в. В начале внедрения этого гербицида предполагалось, что раз растение уничтожается полностью, то проблемы его устойчивости не возникнет. Но за счет такого массированного применения гербицидов на основе глифосата резистентность у сорняков начала развиваться быстрыми темпами.

В итоге некоторые виды сорных растений в Америке стали чуть ли не национальной проблемой. Например, щирица Палмера (Amaranthus Palmeri), которая растет очень быстро, чуть ли не до 5 см в день, и достигает гигантских размеров, а убрать ее гербицидной обработкой уже не получается. Наибольшее количество сорняков – 66 видов – устойчивы к атразину, по 43 вида – к глифосату, имазетапиру и трибенуронметилу, 39 – к имазамоксу, 38 видов – к метсульфурон-метилу и пр.

Если резистентность рассматривать в разрезе различных механизмов действия, то наибольшее количество устойчивых видов сорняков, порядка 160, выявлено к ALS ингибиторам (ALS – ацетолактатсинтаза – прим. ред.), 100 – к ингибиторам фотосинтеза по II типу, 40 видов – к ингибиторам ацетил-коакарбоксилазы.

НАШИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Как определить, устойчив биотип сорного растения или нет? Основным способом (который использовали и мы) является следующий. На полях отбирают семена подозрительного на резистентность вида сорняка. Подозрительным он становится, если не погиб после правильно проведенной химпрополки, причем на поле ранее много лет использовали гербициды с одним механизмом действия. Далее для сравнения отбирают семена аналогичного вида растения на необрабатываемых гербицидами соседних территориях (кстати, найти такие не всегда просто). Собранные семена выращивают в лаборатории, в нашем случае – в лаборатории искусственного климата «Августа». На первом этапе растения обрабатывают одной - двумя нормами расхода препарата, чтобы выявить у отобранных биотипов уровень чувствительности. Если различия установлены, определяют показатель ЕД50 – это эффективная дозировка, при которой 50 % растений гибнут. Для этого используют сетку дозировок препарата (не менее пяти) с увеличением каждой последующей в два раза. Для чувствительного и устойчивого биотипов сетка дозировок может существенно отличаться.

В итоге, если между предположительно устойчивым и чувствительным биотипами сорняка установлена достоверная разница, можно утверждать, что биотип имеет устойчивость к препарату во столько-то крат. Кратность, или коэффициент устойчивости, определяется тем, во сколько раз нужно взять более высокую дозировку препарата для резистентного биотипа по сравнению с чувствительным, чтобы получить такой же эффект. Обычно сравнивают показатели ЕД50, полученные путем обсчета экспериментальной кривой «доза - эффект», полученной в опытах. Важнейшее условие – реакция интересующих биотипов должна изучаться одновременно, в одном опыте.

Именно так мы проводили исследования по проблеме, возникшей в Казахстане (Талдыкурганский регион). Началось все с того, что оттуда стали приходить жалобы на неудовлетворительную работу наших препаратов против дурнишника обыкновенного. Причем в данном регионе несколько десятков тысяч гектаров сои выращивают бессменно уже более 10 лет, применяя на этих площадях гербициды с одним механизмом действия, преимущественно на основе имазетапира. Мы решили провести эксперименты и установить, действительно ли в этом регионе сформировались резистентные биотипы дурнишника обыкновенного или дело совсем не в этом.

Устойчивый биотип дурнишника после гербицидной обработки в Казахстане

Пользуясь случаем, хочу выразить огромную благодарность нашим коллегам из ТОО «Август-Казахстан» – Виктору Гребенюку и Ерлану Бекпаеву, которые по нашим инструкциям самостоятельно отбирали образцы семян в 2015 году, а в 2016 году активно участвовали в полевой части исследований совместно с сотрудниками дирекции научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ «Августа». По результатам серии экспериментов было доказано, что в Талдыкурганском регионе Казахстана появились резистентные к имазетапиру биотипы дурнишника обыкновенного с коэффициентом устойчивости 100 - 175.

То есть, в наших опытах значение ЕД50 для чувствительных биотипов, в зависимости от места и года отбора, колебалось в диапазоне от 0,02 до 0,16 л/га, а для устойчивых биотипов – в пределах от 2 до 28 л/га. На сайте weedscience. org было установлено 12 случаев резистентности дурнишника, все в США, наш стал 13-м.

В результате, в том числе благодаря разъяснительной работе сотрудников «Август-Казахстан», в данном регионе начали активно заменять гербициды на основе имазетапира на Лазурит, Корсар и даже препараты на основе МЦПА, несмотря на их низкую селективность для сои.

Сбор семян устойчивого биотипа дурнишника в Казахстане

В 2020 году поступил сигнал из Саратовской области. Наши коллеги из отдела развития продуктов отобрали в одном из хозяйств образцы семян щирицы запрокинутой, вызывающей подозрения на предмет устойчивости. Мы провели с этими семенами исследования и обработали выращенную из них щирицу производственными дозировками 12 препаратов, 10 из которых – ALS ингибиторы и два – другого механизма действия (фомесафен и бентазон). Результаты показали, что для чувствительного биотипа эффективность большинства препаратов превысила 90 %. А устойчивый биотип не только не уничтожался препаратами, но, в некоторых случаях по массе даже превышал контроль без обработки. Эффективны против устойчивой щирицы были только препараты на основе чистого фомесафена (эффективность более 95,6 – 97,9 % для обоих биотипов) и Корсар на основе бентазона (75,1 – 93,2 % для обоих биотипов).

Безусловно, хоть это и первый наш опыт со щирицей, но он наглядно показывает, что в регионе, где были отобраны семена, резистентные биотипы этого сорняка широко распространены.

Исследования щирицы из Саратовской области. Обработка лабораторным опрыскивателем, имитирующим полевые условия

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ

Конечно же, установление самого факта наличия резистентного биотипа сорного растения – работа важная, но не законченная. В идеале нужно также выяснить, чем конкретно вызвана резистентность. Это можно сделать только с применением биохимических и генетических методов исследований. Мы хотели это осуществить с казахстанским дурнишником, но не смогли найти у нас в стране подходящих для этого специалистов.

Например, устойчивость к ALS ингибиторам чаще всего бывает вызвана генетическими заменами в самом ферменте-мишени (ацетолактатсинтазе, катализаторе первой стадии синтеза определенных аминокислот), который из-за этих замен становится неуязвимым для молекул определенного гербицида. Этот процесс изучается во всем мире. Буквально недавно было известно только 8 таких замен, сейчас – уже порядка 20. Есть и случаи перекрестной резистентности к нескольким гербицидам с разным механизмом действия. Выявлены и случаи устойчивости, механизм которой пока так и не выяснен. Именно резистентность заставляет химиков искать новые и новые молекулы д. в. с принципиально иными, чем существующие, механизмами действия.

И еще один очень важный вопрос, который требует исследований, – как долго сохраняется резистентность у биотипов сорняков? Например, сохранилась ли у дурнишника резистентность к ALS ингибиторам в тех регионах Казахстана, где мы проводили исследования и где сменили спектр применяемых препаратов? Это очень интересный вопрос, но изучить его крайне сложно.

Но, конечно, нам, представителям «Августа», интереснее всего информация о том, насколько и на какой площади распространены устойчивые биотипы сорняков. Надеюсь, с открытием научного центра «Августа» в Черноголовке эта работа будет расширена, поскольку для нее там будет гораздо больше возможностей.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Конечно, пока в России проблема резистентных биотипов сорняков не так серьезна, так как у нас меньше пестицидная нагрузка, чем в тех же США. Но тем более уже сейчас, пока мы можем учиться на чужом горьком опыте, стоит предпринимать меры. Особенно это касается культур, которые часто возделывают бессменно, например, сои и зерновых, а также тех культур, набор гербицидов на которые ограничен.

Исследования на устойчивость щирицы из Саратовской области. Слева направо: контроль без обработки; устойчивый биотип без обработки; чувствительный биотип, обработанный Плектором; устойчивый биотип, обработанный Плектором, через 10 дней после обработки

Например, помимо указанных выше случаев, я уверен, что в посевах риса (Дальний Восток, Краснодарский край) уже есть биотипы куриного проса, выработавшие устойчивость к небольшому арсеналу постоянно применяемых на этой культуре препаратов. На мой взгляд, это же можно утверждать и в отношении амброзии на Дальнем Востоке, которая является основной проблемой в посевах сои. Пока просто на этот счет нет исследований, но все признаки налицо. К тому же на сое тоже не такой большой выбор гербицидов с разным механизмом действия…

Исследования на устойчивость щирицы из Саратовской области. Слева направо: контроль без обработки; устойчивый биотип без обработки; чувствительный биотип, обработанный Алсионом; устойчивый биотип, обработанный Алсионом, через 10 дней после обработки

Поэтому очень хорошо, что мы ввели в свой арсенал гербицид Когорта, содержащий фомесафен и бентазон (а в ближайшем будущем появится препарат на основе чистого фомесафена). Фомесафен является ингибитором активности фермента протопорфириноген-оксидаза, то есть отличается механизмом действия от ALS ингибиторов. Когорта эффективна против амброзии, щирицы и дурнишника, устойчивых к ALS ингибиторам. Поэтому с помощью этого препарата можно уничтожить большой спектр проблемных сорняков. Сейчас это очень эффективное решение. К тому же теперь на сое можно чередовать больше препаратов с разными механизмами действия. Конечно, эффективным методом борьбы с возникновением резистентности сорняков служит севооборот. Ведь разные культуры даже сами по себе по-разному влияют на тот или иной вид сорняка, проявляют аллелопатические (подавляющие сорняк) свойства.

В разных культурах можно менять набор препаратов, но здесь важно понимать, что если чередовать препараты даже из разных химических групп, но с тем же механизмом действия, что и на предыдущей культуре, то это не даст должного эффекта. Нужен именно другой механизм действия.

Например, сейчас к нам в страну приходит технология выращивания гибридов сахарной свеклы, устойчивой к ALS ингибиторам, что, я считаю, будет довольно опасным в разрезе резистентности. На свеклу есть большой набор препаратов с разным механизмом действия, и в ее посевах как раз можно бороться с устойчивыми биотипами…

В США этот вопрос решают несколькими путями. Например, применение глифосатсодержащих гербицидов там стали сочетать с обязательным внесением почвенных препаратов. Стараются чередовать пестициды с разным механизмом действия, внедрять новые генно-модифицированные культуры и пр. Также там всерьез рассматривают на некоторых культурах ручную прополку. Нужно понимать, что, хотя мы еще далеки от таких проблем, они будут нарастать и усугубляться при отсутствии обдуманного подхода.

ДАВАЙТЕ СОТРУДНИЧАТЬ!

Очень важно отслеживать текущую ситуацию. И я всех призываю к сотрудничеству. Например, вы на своих полях видите следующую картину: в посевах монокультуры при использовании несколько лет подряд препаратов из одной химической группы остается неуничтоженным какой-либо вид сорняка.

Если вы уверены, что все применяли без ошибок, и у вас есть четкие подозрения, что вид устойчив к гербицидам, то следует правильно отобрать пробы семян на исследования. Нужны: подробная история данного поля (желательно за 5 - 10 лет); семена выжившего на этом поле после химпрополки подозрительного сорняка; семена, собранные с того же вида сорняка в месте, где химические обработки заведомо не проводились. Пришлите подписанные образцы и данные нам, и мы постараемся по мере возможности провести исследования. Это поможет сделать вклад в понимание проблемы резистентности в нашей стране, а в перспективе – разработать четкие рекомендации для аграриев.

А пока хочу призвать агрономов не забывать о проблеме резистентности при планировании химобработок, стараться выбирать препараты с разным механизмом действия. И это касается не только гербицидов.

Записала Ольга РУБЧИЦ

Фото из архива компании «Август»

Опубликовано в номере 1(196) за 2021 год газеты "Поле Августа"

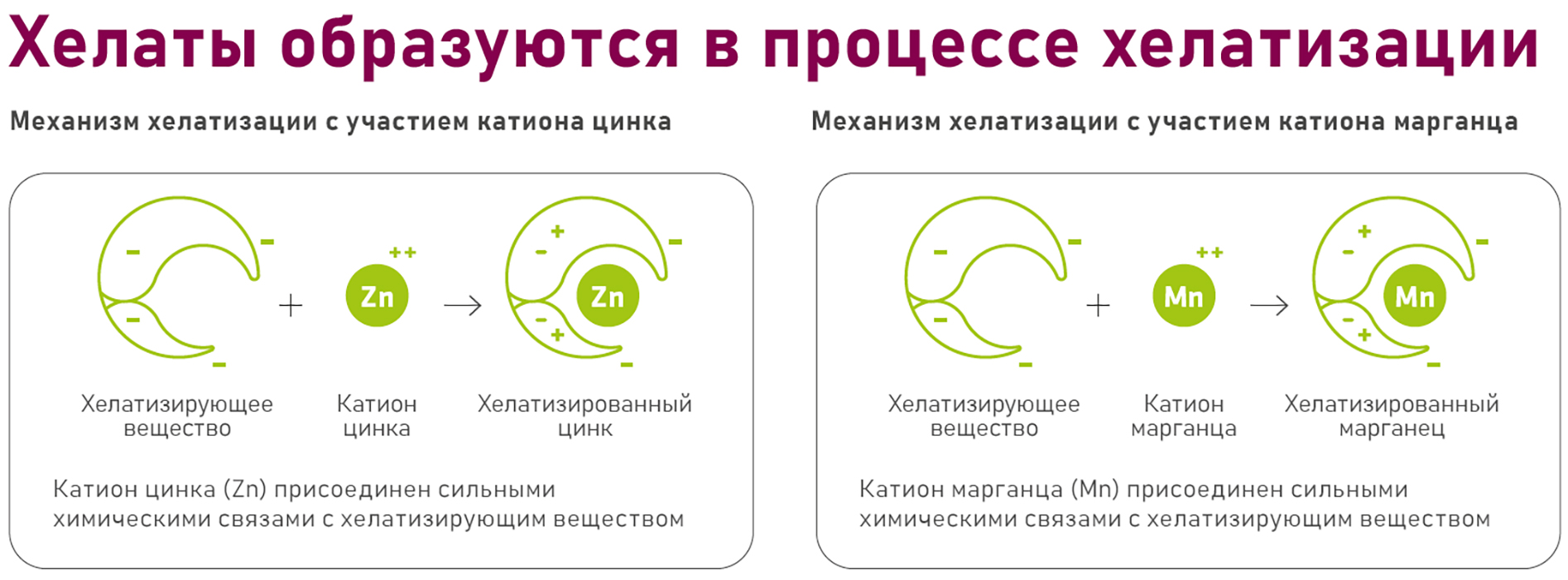

Некорневая подкормка хелатами

Специалисты компании Adob рекомендуют. Наиболее эффективна некорневая подкормка микроэлементами в форме хелатов или удобрений содержащих питательные вещества в хелатной форме.

Химическая реакция хелатизирующего вещества с катионами металла, например Fe, Mn, Cu, Zn, приводит к образованию хелата. Есть возможность получить Ca и Mg в хелатной форме. Образно говоря, частица металла окружена частицей хелатизирующего вещества и зажата крепкими химическими связями, как щипцами. В числе известных нам 450 комплексирующих веществ самые прочные соединения с металлами образуют именно хелатизирующие вещества. Мы получаем качественные удобрения, когда к определенному количеству частиц металла присоединено такое же количество хелатизируюшего вещества (полная хелатизация).

При частичной хелатизации катионы металла могут переходить в формы, недоступные растениям. АДОБ производит 100% хелаты, применяя их, можно быть уверенным, что удобрение является наиболее эффективным, и все питательные вещества доступны растениям.

Преимущества хелатов

- Быстрое усвоение Микроэлементы в форме хелатов быстрее усваиваются растениями, чем микроэлементы в других формах.

- Толерантность Хелаты безвредны для растений и не вызывают фитотоксичности, в отличии от солей, которые могут вызывать ожоги растений.

- Хорошая растворимость

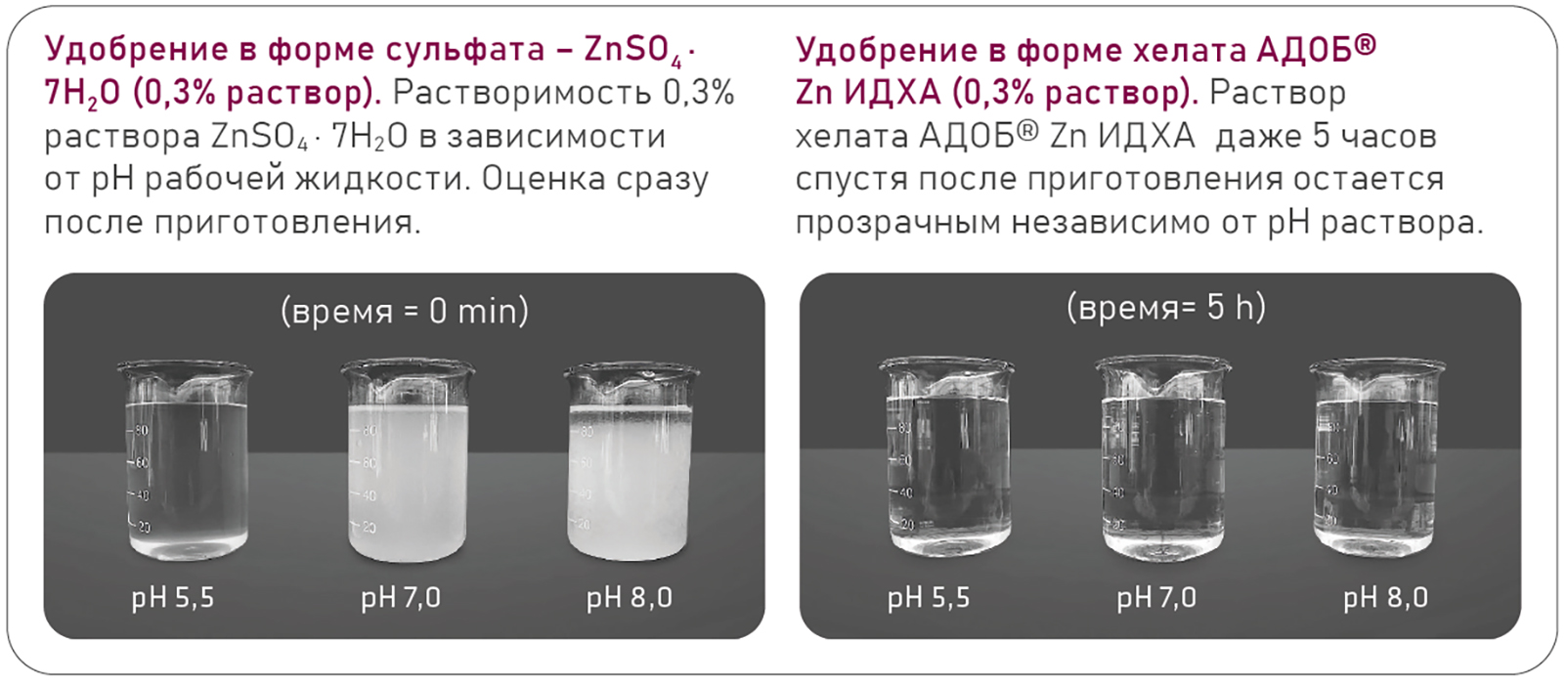

Замечательно растворяются в воде. Получаем прозрачный раствор, без осадков, тем самым, рабочая жидкость не забивает фильтры и форсунки опрыскивателя.

Растения усваивают удобрения в форме ионов. Если удобрение не растворяется полностью, выпадает в осадок (сульфат цинка фото сверху) это значит, что растения не усвоят всех питательных веществ, которые содержит удобрение, и эффективность обработки будет низкая.

Растения усваивают удобрения в форме ионов. Если удобрение не растворяется полностью, выпадает в осадок (сульфат цинка фото сверху) это значит, что растения не усвоят всех питательных веществ, которые содержит удобрение, и эффективность обработки будет низкая. - Хорошая совместимость С большинством пестицидов и других удобрений хелаты хорошо совместимы в рабочей жидкости. Рекомендуем читать информацию на этикетке.

- Стабильность Хелаты стабильны в водных растворах при наличии фосфатов, углекислых ионов в широком значении рН.

- Высокая степень усвоения Высокая степень усвоения хелатов, по сравнению с другими химическими формами, понижает затраты на питание растений. Применяя меньшее количество, получаем более сильный эффект.

Материалы предоставлены компанией Adob

Некорневая подкормка растений. 10 причин внесения микроэлементов

Специалисты компании Adob рекомендуют. Некорневая подкормка – самый быстрый и надежный способ повышения эффективности питания растении.

Все микроэлементы, за исключением молибдена, хорошо усваиваются растениями, когда почва кислая. Но для правильного роста и развития растений рН почвы должно быть в пределах 6,2-7,0 но тогда усвоение цинка, меди, марганца, железа и бора их почвы становится затруднительным. Появляется реальная угроза недостатка этих микроэлементов в растениях, что отрицательно влияет на урожай.

В такой ситуации (а также во время засухи или при других стрессовых факторах) необходимо проводить некорневую подкормку растений.

Почему нам необходимо вносить микроэлементы при помощи некорневой подкормки?

- Для повышения урожайности Получение высоких урожаев возможно только при сбалансированном минеральном питании растений. Для этого должна быть разработана система применения удобрений. Повышенный вынос элементов питания высокими урожаями с/х культур должен быть компенсирован, как внутрипочвенным внесением, так и некорневыми подкормками макро и микроэлементами.

- Для обеспечения растений необходимыми питательными веществами Наши почвы чаще всего бедны микроэлементами или они находятся в недоступных для растений формах. В многих случаях почва не в состоянии обеспечить растения питательными веществами, поэтому практически всегда необходима некорневая подкормка микроэлементами.

- Для эффективного использования основных питательных веществ Микроэлементы играют важную роль в эффективном усвоении макроэлементов, особенно азота и повышают его роль в образовании биомассы. Регулярное применение микроэлементов может позволить уменьшить количество внесенного азота без потери урожая.

- Для ускорения физиологических процессов Микроэлементы поддерживают метаболизм, входят в состав растительных гормонов, а также многих энзимов, поэтому являются фактором управляющим ростом и развитием растений. Растения, хорошо обеспеченные микроэлементами, интенсивно растут, более жизнеспособные, хорошо накапливают запасные вещества и быстрее восстанавливаются после неблагоприятных факторов.

- Для увеличения урожая и плодоношения Бор обеспечивает рост генеративных органов (столбик, тычинки с пыльниками, пыльца). Достаточное количество бора в растениях положительно влияет на цветение, оплодотворение и образование завязей.

- Для устойчивости против полегания Медь принимает участие в образовании лигнина, тем самым повышает устойчивость против полегания. Растения с недостатком меди гибкие и легко ломаются.

- Для высокого урожая хорошего качества Микроэлементы: медь, марганец и цинк улучшают усвоение и использование азота. Тем самым влияют на повышение содержания белка в семенах и зерне.

- Для морозостойкости Применение микроэлементов осенью приводит к повышению зимостойкости зерновых и рапса. Бор способствует накоплению сахаров, а цинк, марганец и медь положительно влияют на образование корневой системы.

- Повышение устойчивости к стрессовым факторам Практически все микроэлементы (в разной степени) влияют на подготовку растений к борьбе со стрессом (засуха, заморозки и др.) Растения, хорошо обеспеченные питательными веществами, лучше выдерживают неблагоприятные погодные условия и восстанавливаются после стресса.

- Для повышения устойчивости к грибковым заболеваниям Цинк и марганец ограничивают поражение картофеля паршой. На пшенице микроэлементы снижают поражение корневыми гнилями. Медь ограничивает развитие фитофтороза картофеля, а на зерновых культурах поражение ржавчиной.

Материалы предоставлены компанией Adob

С Новым годом!

Компания «АгроЛидер» поздравляет вас с Новым Годом!

Желаем, чтобы 2021 год был лучше уходящего, чтобы погода была на вашей стороне, а урожай радовал прибылью! Крепкого вам здоровья, воплощения задуманного, успеха во всех хороших начинаниях! Счастья и благополучия вам и вашим близким!

Команда «АгроЛидера»

Озимые в «АгроЛидере»

Предлагаем вашему вниманию небольшой фоторепортаж с полей «АгроЛидера». Фото сделаны в первой декаде декабря. Погодные условия осени-2020 уже преподносят свои сюрпризы. Но, благодаря грамотной технологии посева, примененным удобрениям и средствам защиты растений, есть надежды на хорошую перезимовку растений.

Пшеница защищена и обеспечена питательными веществами, осталось дождаться весны и продолжить борьбу за хороший урожай!

Как дела с озимыми? В «АгроЛидере» заложили основу урожая-2021

О технологии сева и выращивания озимых в «АгроЛидере» этой осенью читайте в новости.

На поле «Куркино» посеяли новый перспективный сорт озимой пшеницы Тимирязевка 150 (элита) на площади 33 га. Сорт создан в ФГБНУ «НЦЗ имени П. П. Лукьяненко». Здесь же на площади 36 га посеяли озимую пшеницу сорта Льговская 4 (элита), оригинатор – Льговская ОСС – филиал ФГБНУ «ВНИИСС имени А. Л. Мазлумова». Также на 17 га посеяли сорт Скипетр (суперэлита), оригинаторы Г. М. Полетаев, А. Г. Полетаев.

Посев произвели 29 сентября 2020 года с использованием сцепки трактора New Holland и сеялки Horsch Pronto 8. Норма высева Тимирязевки 150 и Льговской 4 – 3,5 млн всхожих семян на 1 га, Скипетра – 3 млн семян/га.

Технология на этих посевах была такова.

- Предпосевное внесение удобрения азотно-фосфорно-калийного NPK 13-19-19, 100 кг/га в рядок.

- Протравливание семян: Бункер, 0,3 л/т, Витарос, 2 л/т, Табу, 0,9 л/т, ВитаАмин (аминокислоты), 1 л/т, АДОБ Микро Зерновые (микроэлементы), 2 л/т.

На других посевах сорта Скипетр (суперэлита) площадью 7 га заложили испытания препарата-биостимулятора Реновация в разных дозировках. Здесь этап 2 в технологии выращивания был в двух вариантах:

- Протравливание семян: Бункер, 0,3 л/т, Витарос, 2 л/т, Табу, 0,9 л/т, Реновация, 0,3 л/т, АДОБ Микро Зерновые (микроэлементы), 2 л/т.

- Протравливание семян: Бункер, 0,3 л/т, Витарос, 2 л/т, Табу, 0,9 л/т, Реновация, 0,7 л/т, АДОБ Микро Зерновые (микроэлементы), 2 л/т.

Пшеница защищена и обеспечена питательными веществами, осталось дождаться весны и продолжить борьбу за хороший урожай!

Сульфат цинка или АДОБ Zn ИДХА?

Предлагаем вашему вниманию очень наглядное и подробное видео. В нем детально сравнивают совместимость хелата АДОБ Zn ИДХА и сульфата цинка при добавлении в раствор каждого из них АДОБ NPK 10-40-8 и АДОБ B. Желаем полезного просмотра!